Interior

332

林昆穎:在變動的台灣 我們需要相信的方法論

完整走過整個文博會,你會發覺跟過往有些許不同,而這或許來自策展人林昆穎的「混種」背景,接觸過音樂、哲學、空間設計、科技藝術等多元領域,以世大運聖火裝置、台灣燈會「聆聽花開的聲音」等大型多媒體創作術為人熟知,並在去年擔任白晝之夜藝術總監,林昆穎以「編導」概念想像整體展覽,「我會思考演員是誰?主題是什麼?故事要怎麼說?」 文博會總策展人林昆穎。圖片提供」豪華朗機工 方法論的集合 在這座名為「數據廟」的大型舞台上,他讓建築師與科技互動人才一起探究花蓮的石頭;找劇團導演與商業空間設計師一起把展館蓋成戲台的後台;工藝館則將未來科技製造師與媒體人搭配,透過不同文化領域的人一起討論、共識、最終創作,是整個策展過程中最困難的部分,也是最有趣的部份,林昆穎提到,文博會有一個隱藏的主題,就是各種「方法論」的集合。 方法論即研究方法的理論,相比討論如何解決單一事件的方法,方法論更注重「為什麼」要這樣解決的邏輯、原則,而每種方法論都來自不同的專業背景,如何將其統整,就需要大量的「共識」。透過今年的文博會,林昆穎希望推行「先共識再創造」,了解自身所擁有的事物,討論、找出方法後再去創造,因為創造會耗費資源與能源,但討論不會,在快速改變的台灣,「共識」反而成為隨時都不能擱置的重要考量。 2020 年台灣燈會「聆聽花開-永晝心」。圖片提供」豪華朗機工 回顧文博會 10 年,從最早期的純商展形式到 2017 年因應文化部轉型下加入文化策展,出現議題式、跨領域的展覽內容,然而文化與商業各自發展,卻看似無法融合,林昆穎說明,文化的邏輯能夠提出命題,關懷我們所身處的環境,而商業的方法則具有號召力與表達性,當兩者交互作用,才能提供觀眾/消費者更多途徑,現在商業與文化者做事的方法涇渭分明,各自有各自的山頭,是否能達到互有所用,是林昆穎的理想。 因此今年提出「商策互用、商策合一」的訴求, 在文化概念展區放入商業流程,圖像授權與設計品牌展區分別策劃不同展覽,使三大展區互相佐證,呈現更具整體性的文博會。 2019 年台南藝術節「府城流水席」舞台照。圖片提供」豪華朗機工 變動的台灣 談起「相信律」的策展緣起,林昆穎分享道,來自他對於人性某一面的不了解。他觀察到,台灣社會有一股「變動」的力量,或許受到海洋民族的特性影響,也或許來自島嶼豐富的地貌與生態,人民生活型態講求快速與短暫,包容力強、能夠隨機應變,如同一部「混種」的引擎,塑造出多種文化交雜融合的社會風貌,並在最快的時間內找出成功的方法,使得早期經濟起飛時能順利轉入加工、代工導向的社會,林昆穎認為,這樣的「變動」特性引領台灣擁有今日的成就,也是台灣最珍貴的特質。 然而,此種氛圍也令人擔憂,因為講求快速,人們常會忘記或忽略一些細節,「差不多就好」是台灣人普遍擁有的心態,所以食安、工安問題層出不窮。他提到,很多台灣人都會羨慕日本的職人文化,但我們捫心自問,是否重視每一個簽名承諾的瞬間?是否能夠日復一日確實每一次練習? 2017 年世大運聖火裝置。圖片提供」豪華朗機工 此次的「相信律」便是一次對於思考邏輯的整理,林昆穎承認,內容策劃或多或少帶有一絲說教的意味,但台灣已經等不及慢慢的啟發,而是需要「即刻開悟」,展覽期待大眾能在後果發生前提早想像,如果每次下決定時都能依據「簽名、評論、實現與分享」四個象限審慎思考,結果就能有所改變,他相信「只要一半的參觀者接受當下每個選擇的『相信』都會影響未來,那麼輿論就會擴大其影響力,我們的社會就能不一樣」。 為了使不同年齡層、背景的觀眾都理解展覽主軸,主題館內運用大量日常行為、景物,帶領觀展者進入你我生活的既視感中,並創造出展覽的既定流程與循環性,最後則是表演與沉浸式空間。其中表演更佔有特殊地位,林昆穎強調,相比無機的輸出物或展品,表演是由人來傳遞訊息,因此本次主題館中可以見到大量啟發式的表演,從入場參拜大廳的默劇、脫口秀,到共創神殿的 7 組表演者,人們可以輕鬆地觀察,也能深度思考,並走到外側的展牆,細細閱讀其上的文字與邏輯圖表,依照策展者給予的提示理出自我的思考脈絡。 外環的理性論述,探討相信的4個象限。圖片提供」台灣設計研究院 成為自己的資料庫 「這是最好的時代,也是最壞的時代」19 世紀英國文豪狄更斯寫於小說《雙城記》開頭的話語,用以形容今日依然精準無比。受到新冠肺炎疫情影響,文博會去年在開展前一個月宣布暫緩舉辦,儘管過程歷經波折,總策展人林昆穎卻認為,這是一個非常好的機會,「疫情的一年我們更向內探求,不做誇張的國際對話,而是將自身整理好再對外。」 在本次策展中可見到濃厚的內省氛圍,他舉例主題館「相信律」藉由討論與反思看待台灣目前的文化、人情味是否有改變的可能;地方總論館「北回朝聖路」則是由土地生長而出的自信,這條台灣的朝聖路串聯起花蓮、嘉義兩地,引申出台灣自豪的飲食文化,透過本次文博會的觸發,林昆穎希望將台灣的文化整理出一種樣態,可以告訴世界「我們有什麼」。 內環表演者呈現出感性現場。 圖片提供」台灣設計研究院 主題「數據廟」,將每個人的生活、行為、方法都化成數據,這不僅是一個短暫如煙花的口號,更是林昆穎平日貫徹的邏輯,也是他鼓勵創意人才必須具備的能力,隨時整理、歸納生命經驗,將自身視作資料庫。如果缺乏整理,所有的親身體驗只會是一段記憶,無法成為工具。他也分享自己整理「資料」的方式-「反覆問自己為什麼?」,從生活過程中練習判斷的方法,一一展開每個決定背後的原因,去研究自己的思考邏輯,「相信律」中的四個象限便是他歸納出的方法論之一。林昆穎相信,透過整理,從個人到品牌、企業、土地都能夠成為資料庫,下一次進行文化創造時便能夠從中汲取,作為推進島嶼未來的力量。 華山主題館-相信律。圖片提供」台灣設計研究院

Interior 331

由國際知名設計師Tara Bernerd創立的Tara Bernerd & Partners,是一間涵蓋室內設計和室內建築的室內建築公司,2002年成立以來,參與了全球各地不同的設計項目,使她成為業內最炙手可熱的設計師之一。Tara與她的專業團隊為世界各地的餐廳、酒吧、酒店、遊艇及私人開發項目提供創意指導及室內空間規劃,建構專屬的美學。近期,她於亞洲完成的項目包含2020年夏季開業的Zentis Osaka(Palace Hotel Group旗下全新Zentis品牌的首個項目)、去年12月剛開業的香港灣仔The Hari Hong Kong等,《室內》雜誌特別邀請Tara Bernerd進行專訪,請她分享事務所秉持的理念,並與讀者分享近期所完成的酒店設計概念與亮點。 Tara Bernerd & Partners Tara Bernerd & Partners是由設計師Tara Bernerd創立的室內建築公司。項目遍布全球,擅長透過運用智能科技為室內空間進行規劃及設計,視每個作品為獨一無二,然而Tara Bernerd & Partners在設計的過程中均會注入標誌性的風格,奢華但是親民,帶點工業風的元素,展現優雅質感,帶來獨一無二的設計體驗,團隊希望為不同空間賦予不同的意義及營造彼此的連繫。 金普頓費茲洛伊倫敦酒店大廳。建物本身為受保護的歷史建築,設計團隊保留其大器典雅的元素,再以現代觀點重新思考空間佈局。 Tara Bernerd & Partners以倫敦的貝爾格萊維亞(Belgravia)為基地,承接眾多國際知名客戶包括瑰麗酒店(Rosewood Hotels & Resorts)、四季酒店(Four Seasons)、夏利里拉酒店(Harilela Hotels)及Palace Hotel Co. Ltd等設計案,其中,金普頓費茲洛伊倫敦酒店(Kimpton Fitzroy London)的翻新工程為其得意之作,設計團隊與發展商攜手合作,確保整個建築物的室內設計都能夠保留這幢二級歷史建築的原貌。金普頓費茲洛伊倫敦酒店坐落於羅素廣場(Russell Square)上,曾是上流社會成員的集聚地,外觀維持著維多利亞時期的設計風格,公共區域基本上保持了原有的樣貌,內部裝飾古典大器,Tara Bernerd & Partners與建築師將這些富含歷史底蘊的元素保留下來,並在翻新過程中以現代思維重新詮釋佈局、動線等規劃。 面對委託案時,Tara Bernerd & Partners秉持著對創作一貫的認真和熱誠,相信每一個項目都是獨一無二,其中,保留當地特色是所有設計提案中的骨幹,Tara深信每個地區都有其獨特的個性,在色彩運用上多以道地風貌及城市景觀為靈感,用料方面亦盡可能就地取材,透過文化、歷史、氣候與環境氛圍的結合,勾勒出專屬當地的風格;同時,團隊也十分重視建築概念和室內空間的融合度,希望能充分展現出設計與生活美學的結合。要判斷一間酒店是否真正成功,絕不能單靠整體外型印象,每個設計細節都是環環相扣且缺一不可,從空間運用到材料、家具選擇、色調、藝術品、燈光、氣味等,甚至是最後的修飾,皆需仔細考量;另外,如何與酒店經營團隊適切的配合,也是Tara認為在酒店設計中非常重要的關鍵,不管硬體規劃有多完善,若沒有服務人員時時刻刻關懷著住客的需求,都無法成就出一間受人愛戴的酒店。 金普頓費茲洛伊倫敦酒店客房。不論是色調、材料或軟硬體等規劃,皆環環相扣。 從縝密的觀察中,找尋設計切入點 有鑑於團隊經常承接知名連鎖集團的設計委託案,該如何在既定的企業精神下,注入屬於Tara Bernerd & Partners的元素?Tara解釋道,她會先因應各項目的先天特性來擬訂設計方針,這有助於團隊在創作上享有更高的自由度。首先,會針對建物本身、其所在地及鎖定客群進行評估,再配合品牌定位和風格著手設計,若是為同品牌設計不同地區的酒店,除了賦予獨有的設計基因外,更需將相同的元素置入每間酒店,使它們緊密連結;以近期完成的The Hari Hong Kong為例,為突顯和The Hari London之間的連結,大廳整體設計和圖書牆的運用便營造出相互呼應的效果。Tara Bernerd & Partners的作品中,不難察覺奢華但平易近人是他們的標誌性設計風格,當中透著細膩的設計層次,以及對藝術滿滿的熱愛及精準的氛圍掌控。 位在香港灣仔的The Hari Hong Kong,大廳劃分成不同功能的休息區,以藍色、綠色與大地色調,和天鵝絨及羊毛厚布構成,家具風格則融合中世代主義與當代主義。 由於Tara的作品分布於世界多個城市中,歐亞地區對於酒店設計的發展趨勢與喜好有著明顯的差異,以日本為例,她觀察到日本人非常重視傳統文化,在設計浴室時便參考當地人的沐浴習慣,希望能設計出更貼近當地生活習性的空間,而香港的酒店則十分注重色調調配;整體而言,不同國家地區存在著各自的建築規範,團隊會先向當地的建築師徵詢細節方面的意見,在可行的情況下盡可能滿足多方需求,並尋求機會做出突破,Tara認為這才是設計的真諦。過去一年間因疫情影響,遠距工作成為全新的日常,無法親自審視材料的利用及實地考察,因此需要盡更多心力建立起與客戶、施作方牢不可破的合作關係;憑著團隊堅毅的精神和出色的應變能力,在這段艱難的時刻仍於全球完成了5個項目。 The Hari Hong Kong客房以開放式手法設計,香港的高樓大廈透過玻璃窗映入眼簾。 聚焦設計美學-Zentis Osaka Tara Bernerd & Partners去年於日本大阪完成了Palace Hotel Group旗下全新Zentis品牌的首個項目-Zentis Osaka。Tara表示,她小時候在亞洲度過了很長的一段時間,期間曾造訪過日本數次,一直憧憬著有機會在當地工作,Zentis Osaka是她在日本的首個作品,期待為講究設計及時尚潮流的客人帶來更優質的精選酒店。選址於大阪市中心,目標成為繁華城市中的綠洲,鬧中取靜,營造出家的溫馨感;大阪最引人入勝的地方,在於她蘊藏豐厚的歷史脈絡,同時充滿著現代都市魅力,Tara與團隊以低調奢華卻不失優雅氣派的概念作為Zentis Osaka的設計基因,提供旅客悠閒又賓至如歸的感受。 休息區一景。講究設計感與時尚氛圍,並適度引入外部蔥綠。 啟發自建築概念的石梯是空間的亮點,極具雕塑性。 大廳開闊不拘束,語彙簡約俐落,啟發自建築設計的石梯更是亮點所在,從外型到材質皆充滿著雕塑性,加上落地玻璃的設計,將外部熙來攘往的市容景觀引入室內,動靜之間更添層次,而地下空間則以內外無接縫的手法打造,Tara精心設計一個以玻璃包圍的雙面壁爐,拉近住客與戶外綠色花園的距離。2樓的酒廊別具魅力,挑高的環境以藍色和芥末黃色調捎來柔和感受,並與外露的磚材、橫梁及Crittall鋼窗相映成趣,吧檯則延續了地下石梯的建築風格,由當地採購而來的磁磚製成,也肩負分隔酒廊和餐廳兩個空間的功能;藍色色調延伸至餐廳,地磚圖騰和特色書架則形塑出具變化的視覺效果。Tara提到,Zentis Osaka最大的挑戰在於酒店各個角落、不同大小空間的運用,有趣的是,團隊將客房想像成傳統日式便當,將有限的面積巧妙地劃分成多個獨立卻相連的區域,創造既具功能性又舒適的環境;沿用大廳的清新色調,同時注入些許溫暖顏色,再妝點出自日本藝術家之手的傳統藝術品,藉此向大阪這個洋溢著活力的城市致敬。 Zentis Osaka注入不少屬於當地的設計特色,例如於滋賀縣製作的床頭櫃、靈感來自日本書法的壁紙裝置,及出自當地藝術家的當代作品等。 資料及圖片提供」Tara Bernerd & Partners、PURPLE 採訪」陳映蓁

Interior 329

人生一定會擁有幾顆印章,你可曾想過印章背後的歷史脈絡,或者是它所代表的意義?來台28年的DDG美商方策顧問有限公司執行總監史孟康(Mark Stocker,以下簡稱Mark)大學時主修經濟,並因興趣而選搭亞洲文化藝術課程,畢業後因緣際會來到台灣工作並定居,提供眾多台灣品牌行銷方面的專業,協助其立足於國際;另一方面,也不忘自身熱愛東方文化的初心,遂成立「款(Kuan)」,將印章結合與現代美感和設計品味,卻依舊保有文化精神,期盼印章可受到更多尊重和欣賞。本期人物專訪邀請Mark來分享創立品牌的契機,以及想傳達的意涵。 史孟康(Mark Stocker) 來自美國的史孟康,就讀加州大學洛杉磯分校(UCLA)時修習了東亞地區研究,開始對亞洲文化產生興趣,其中尤對中國藝術情有獨鍾,曾蒐集鼻煙壺等多種中國代表藝術品。畢業後赴台灣居住將近30年,擔任美商方策顧問(DDG)執行總監,曾為大中華區上百家企業打造具有國際競爭力的品牌,有「品牌顧問專家」的封號。2018年他和陳明珠共同創立東方設計精品「款」,期望將篆字入銅印之歷史軌跡繼續流傳,帶給大眾嶄新不凡的用印體驗。 台灣設計品牌「款」解構常見的印章,將傳統的文化精神以現代美學詮釋,賦予印章更進一步的價值。 Mark在高中時期跟隨父母搬至香港,並就讀國際學校,期間陸續造訪了台灣和中國大陸,人生的第一顆印章也是於中國西安所購買,他笑說當時還沒有中文名字,印章上刻的是音譯的「馬克」,做工和質感也頗粗糙,但十分具紀念意義;爾後,返回美國就讀大學時,因自身興趣驅使,在主修經濟之餘,亦選修了關於亞洲文化藝術的課程,並於畢業後來到台灣工作,創立DDG,利用西方視角和經濟專業協助台灣品牌的策略發展與行銷,也不間斷地培養自己對品牌的認知跟了解;5年前,公司承接了台灣最具代表性的金點設計獎(Golden Pin)的公關事務和相關策略操作,著重華人設計概念的金點設計獎,觸動了Mark內心的「亞洲魂」,便開始關注台灣極具意義的事物。 他發現,印章對台灣人來說應該是很重要的物件,舉凡銀行開戶、創業、購屋等都需使用到,但台灣的印章店不論是外觀或是內部,大多老舊雜亂,而藉由電腦刻印的成品,雖然快速便利,但卻僵化制式,感受不到它的生命力,這令Mark深覺可惜,他認為印章是代表個人的一種象徵,其背後更有著悠長深厚的歷史發展脈絡,應該重新定位它的價值和美感,遂決定創立一個以印藝為主軸的品牌。 利用高磁效能使握柄(上款)和印紐(下款)得以拆解,分離式設計相當創新,也帶來更便利的使用經驗。 重塑對「印」的認知 人類最早的文字銅璽印來自殷商時期的殷商三璽,距今已有3000多年的歷史。銅璽印蓬勃發展源至春秋戰國時期,當時人們在腰際配戴銅璽印,「印」在當時代表了一個人的信譽和身份,古語云:「印如人」正為此意,從古至今「印」也是兼具實用和美學的東方微型藝術。Mark深入爬梳關於印章的歷史,期望將華人特有的用印文化,透過當代的簡約美學設計作為載體傳承延續。 品牌命名為「款」,乃自於「落款」,即「留下印記」之意,過去文人雅士於創作和收藏品中,皆能找到落款的個人印跡,代表著個人身份品味與藝術涵養,另外,現代詞彙中,「款」字具有多重意思,提款中的款,代表錢財、款式的款,代表式樣;因此Mark認為這個名稱既能說明印章的功用和涵義,也於無形間表述品牌欲推出多種樣式的企圖心。 印紐採用黃銅,比起傳統印章的木頭、石材的使用壽命更為長久,質感也更大器。 款目前有個人章與公司章兩種商品,個人章的外觀融合黃銅與不鏽鋼的大器雋永,以及宋朝花器的「開片技法」,跳脫市面常見的長條印章形式,將形體拆分為「上款」(握柄)和「下款」(印紐),並分「方款」和「圓款」兩種造型。歷經多時研發,導入高磁效能吸附,讓上下兩個部分得以分離,一個握柄可搭配多種印紐,能針對不同場合隨心替換使用的印章,不僅是相當具創新的突破,也增加了使用上的便利。 甫於去年推出的公司章則結合「方圓」意象,上下是方形,中間為圓形,符合人體工學容易握取,特別之處在於這是顆「雙面印」,將「大小章」的概念合而為一,再度顛覆傳統印章的設計思維,設計靈感來自中國西魏的一代名將獨孤信所持的「多面體煤精組印」,身為朝廷重用的官員,他隨身攜帶這只共有26面的璽印經手各式公文書信,激發了品牌製作雙面印的想法。Mark補充說道,款所推出的商品,所有的設計概念皆有史實依循,字體亦有別於傳統印章的電腦字,彙整漢字入印,團隊針對篆體進行深入的考究,目前統整出十多種具明確風格和特色的篆體,供消費者選刻,每一款字形皆有其文化和歷史淵源,並由專屬藝術家手繪訂製,程序嚴謹,每個成品皆獨一無二。 下款的文字提供多種篆體字,品牌梳理歷代篆書的發展,歸類出十多種具風格特色的字形,呈現用印文化的脈絡。消費者選定喜愛之字體後,會由專屬藝術家手繪訂製。 品牌發展的建議 Mark提到,「款」這個品牌旨在表述印章所富含的深厚底蘊,他希望可以傳遞一個訊息給台灣人,就是我們擁有許多有意義的東西,應該要更加被重視,要對華人設計與台灣文化抱持著驕傲感,並尊重生活周遭所有的事物,也期望透過保有過往精神卻又創新的印章,提點出設計創作的美好。 身為專業的品牌顧問,Mark認為發展品牌最重要的是「對於議題的深化了解」,只有深入挖掘,才有可能把話題變成專業,並從中找到與他人的差異性,若僅一味追求潮流,其實風險較大,無論如何,創新和差異才是長久發展的最佳方式;由於品牌創立需耗費許多時間,他建議創業者需調整好心態,除了設定好最終的「成功」目標,中途的「小成就」更是不可或缺的環節,這些經驗會引領你不放棄地持續向前走,並使這段過程蛻變成甜美的果實。Mark也期許「款」可以不間斷研究、研發的步伐,創造更多異業合作的機會,讓印藝文化更深入你我的日常生活。 去年新推出的「公司章」,將大小章概念合而為一,外型融合方、圓線條,亦符合人體工學,蓋章時容易施力。 資料及圖片提供」款(Kuan) 採訪」陳映蓁

Interior 328

2020 年台灣光環境獎頒獎典禮於 12 月 11 日在雲門劇場圓滿落幕,由總統府、Lightwell、大溪歷史光廊道、河樂廣場等 4 件作品獲得評審團肯定,評審團特別獎則頒予司馬庫斯無藍害部落。《室內》雜誌特別於典禮後邀請主辦單位中強光電文化藝術基金會董事長姚政仲與評審官政能老師、吳瑪悧老師,一同分享他們對於每件作品的看法,以及對於台灣光環境的深入觀察。 姚政仲(內文簡稱姚) 曾任奧地利 195711 建築研究室合夥設計師 1991 年擔任實踐大學創立室內空間設計系系主任 1999 年創立太一設計,在住宅與商業空間設計以現代洗練美學樹立特色,同時亦善於規劃各類文化藝術空間,並策劃多項國際設計展。 官政能(內文簡稱官) 現任實踐大學榮譽講座教授 紐約 Pratt Institute 工業設計碩士畢業 曾任實踐大學副校長、德國科隆應用科技大學國際設計學院、德國福茲堡應用科技大學客座教授 吳瑪悧(內文簡稱吳) 現任國立高雄師範大學跨領域藝術研究所副教授 德國杜賽道夫國立藝術學院雕塑系大師生 2018台北雙年展『後自然—美術館做為一個生態系統』共同策展人 2016 第十九屆國家文藝獎得主 2013策劃『樹梅坑溪環境藝術行動』獲得第11屆台新藝術獎 Q:請談談本次得獎作品,各有何優勢能脫穎而出? 總統府 官:總統府的設計,我想「突破限制」與「改變認知」是兩大重點,總統府是歷史建築,也是十分重要的政治中心,人車進出都必須經過重重關卡,已有的燈光、管線位置也無法更動;「認知」則是在大眾的心裡「總統府就是總統府」,感覺不好親近,也沒有人會去更動它。從這兩個角度出發,設計師需要呈現出總統府的態度,經過數位技術的配合,讓光線的樣貌配合天候改變,在入夜後會漸漸暗下來,呈現出不同的表情,傳達總統府「存在」的安定感。 我覺得最好的呈現,應該是與周遭環境相互作用,呈現莊嚴及溫馨的面貌。此外,總統府作為博愛特區的中心,周遭有許多公共機關,也期待以總統府作為示範點,連帶周遭的其他機構效法,形成群起的效應。我們非常佩服原碩照明在這麼長的時間裡,克服了燈具、位置的限制,他們需要不停測試、從不同角度觀察,才能呈現出最好的面貌,並照顧到建築本身,以及其對天候、對人、對建築及其歷史都有呼應,呈現出總統府所期待的表情。 總統府。攝影」鄭錦銘 Lightwell 吳:Lightwell 是一個特別的作品,跟總統府恰好有些對比,是一個商業空間中的藝術作品,採用折射的方式,讓光線照在材質上呈現出不同的色彩,單就手法而言跟其他商業空間就產生差異,十分精彩。而空間本身也令人讚嘆,建築在光線跟景的塑造上簡潔俐落,透過天井引入日光,再透過與藝術家高德亮的合作,創造出空間中較有表現性的主軸。而除了日光的運用外,藝術家也具有巧思,利用軌道使人造光源移動,進而展現出折射後的色彩效果,不管是建築師、藝術家或業主,對於整體空間環境的營造都十分重視,使 Lightwell 展現出與其他商業空間案例不同的面貌,或許是受到劇場出身的業主影響,空間擁有很豐富的表情以及故事性。 官:Lightwell 本身就是一個故事,這是業主的阿嬤留給他的房子,天井也是自早期就存在那邊的,名字「Lightwell」意指光的天井,轉換成動詞也可以藉指「點亮得好」,業主在用這個新的名字去回應老房子、尊重老房子。其中業主跟藝術家都是初次嘗試,空間中充滿探索、實驗性,如同一塊畫布、雕塑的作品,這個裝置不只運用人造燈光,更將日光視為主要材料,運用日光的移動折射出不同的曼妙色彩。它作為選物店暨藝術展覽空間,建築師在空間裡設置了很多框景,每個框裡所見的景象就如同一幅畫一樣,跟以往所見的商業空間案例不同,設定出了層次與變化,藝術展覽跟空間也互相呼應,令每個參觀者都有不同的感受及體驗。 LIGHTWELL空間「棲夢幻室」展覽照。圖片提供」LIGHTWELL 大溪歷史光廊道 吳:通常我們看到歷史建築的照明,往往是著重在建築本身,但大溪歷史光廊道比較特別,它更注重整體環境、人們在夜間如何走向建築,因此連公園、環境也一起改善,我覺得這個是很重要的,因為光環境獎所探討的是整體的環境,而非僅關注照明。 官:我們現場去看大溪歷史光廊道的時候,它跟舊有的路燈只有一線之隔,對設計團隊來說,他們需要努力嘗試與附近居民溝通,並不停證明自己的論點。在討論、施作的日子裡,團隊會對地方產生感受,他們甚至告訴我,雖然他們沒有權力去更換路燈,但仍不停思考「假如這樣會更好」。最後作品呈現出來變成一個具體的實踐、對照,喚醒居民開始「看到」並注重夜間的光,而非習以為常的熾亮,設計師也告訴我們,在作品完成後,有些附近的居民就漸漸在意了,自己著手改善自己家的燈光。 大溪歷史「光」廊道。 圖片提供」大溪木藝生態博物館 河樂廣場 吳:建築師將具有歷史的中國城拆掉後打造出親水休閒空間,保留部分舊有建築創造出地下廊道,使得空間兼具開放及私密性,也因為空間處理層次相當豐富,光如何對應就相對重要,必須與建築師一同思考空間感,以及對方所欲創造的屬性。本案在光的設計上為空間賦予應有的溫度與照度,蘑菇狀的燈具也吻合公園的概念,同時依照空間屬性調整,如半隱密空間較暗、開放空間則較亮,形成一種良好的對話關係。可以看到很多青少年很慵懶地躺臥在那裏聊天、聚會,我覺得是因為光所塑造出的溫馨氛圍,使得它成為一個令人容易親近的空間。 官:河樂廣場是 5 個得獎案例中唯一把水作為元素運用的作品,水連接了各個空間,因為燈光的照映,水面會呈現另一個風景、另一種表情,以光處理水,使得本案呈現出特殊的氛圍。 吳:河樂廣場的水量並不多,只是一層淺淺的水面,但對光來說卻能增添另一種面貌,透過與水互相輝映、增加亮度,塑造一種比較柔軟的感覺,柔化硬質鋪面與大型水泥遺構的冰冷。 河樂廣場。圖片提供」MVRDV 及都市里人 Q:為何將「司馬庫斯無藍害部落」列為評審團特別獎? 官:司馬庫斯是評審團一致且毫無疑慮地通過,如果形容得比較抒情,司馬庫斯就像一首詩一樣,族人們寧可在黑暗中等待適合的光,也不願接受刺眼的現代電燈,除了保存生態、避免對動植物、昆蟲造成危害之外,更是屬於族人的文化記憶,從最終的結果,我們可以感受到司馬庫斯部落的信念;有趣的是,他們所等待的那個「適合的光」卻是清大實驗室裡非常科學的產物,而這個燈也不是為了司馬庫斯而研發,但緣分卻可以讓等待與被期待相遇。給予評審團特別獎代表了我們共同的尊敬,司馬庫斯不是一個案子、不是非完成不可,他的燈具也不是專業人員所設計,是多方面共同努力的結果,是在黑暗中等待所書寫出來的一首詩,你看或不看它都在那裡。 吳:我非常同意剛剛官老師所說的,司馬庫斯的案子拉出了一個高度,我們所謂的「環境再詮釋」,一方面是人的感官,我們怎麼去感受空間的舒適度,另一個就是生物多樣性,因為在一個環境裡並不只有人,還有各種生命,都生活在那個場域裡。司馬庫斯讓我們看到環境並不全然以人類為中心思考,尊重同樣生活在這個環境裡的萬物,如何找到平衡與可能性,是這個案子最讓人感動的部分。 官:有些人會將司馬庫斯與去年得到評審團特別獎的「合歡山國際暗空公園」比較,但其實二者在意義上不太一樣,暗空公園具有一個國際標準,人們再去追求符合這個標準,但司馬庫斯是自生命、文化的角度,甚至也不是為了獲獎而製作,兩者的獲獎都是純粹偶然。 司馬庫斯無藍害部落。攝影」趙宇晨 Q:「現場決選」為光環境的一大特色,對於評審有何幫助? 姚:評審老師對於每一件作品觀察的角度、方式,以及作品在空間環境上的屬性、性質不見得一樣,所以老師們在評選作品時,他比較的不只是單一的視野、角度,不是單純地比較哪裡做得好或不好,而是更全面、整體的。不見得每一件得獎作品都是完美的,也不是沒有得獎的作品就是全然的不好,大家都有各自的優點,也或多或少有一些進步的空間,或者受到環境、各種因素的限制。評審站在相對客觀、整體的角度,他會感受到每一件作品所要傳達的光環境,表達的完整性,或是想要傳達的特質,我覺得這是評審在最後能去綜合評選最重要的原因。 官:到現場的好處在於對話,設計師要展現的、整體內在的部分,在一般照片中看不出來。同時現場參觀可以讓業主、設計師充分展現設計過程中所考量到的細節,讓我們更加了解、並有評審的依據。姚老師說沒有哪一件作品是完美的,但也因此這會變成一項功課,大家會去思考、去感受,每個地方都有自己的身分與脈絡。 我們會看每一個案例的特殊性,像剛剛提到的 Lightwell 是你要走進去才會看到,而總統府是走不進去的,大溪則是當場館休息後,另一個光的作品才會出來,所以每一件作品,大家一開始很容易覺得「這不可能」,會給予自己認知的限制,但這幾件得獎作品正好開啟了不一樣的想像。與其說我們是評審,我覺得我們更像在挖掘這些團隊如何突破限制,並探討他們所遇到的困難,這才是真正值得給大眾參考之處。 吳:我們談的是環境,環境是一個很微妙的詞,他是各種感官的組合,這個東西很難純粹以一個平面的照片去評審,你必須親身到那樣的環境中用身體去感受,你所喜愛、覺得舒服之處。同時我們跟環境的關係是一個互動式的,不同的角度、天氣都會影響到你對於一個環境的認知,所以我覺得唯有評審到現場,感受光的照明如何去塑造不一樣的空間,藉由親身的體驗才能夠評斷。 姚:這也是光環境獎一個很重要的特質,從頒發的獎項就可以看出,我們會頒給業主、環境設計團隊、照明設計團隊,競賽是從光的角度來看環境。光環境獎是比賽中的比賽,每一件參賽的作品都可以在它原先屬性的比賽中脫穎而出,它才可能是一個好的環境,再加上良好的光,來參加光環境獎。 近年來投稿的作品越來越多、範圍越來越廣,每一個項目、每個類型都有它表現的特質與方式,我們原先設定、想像的光環境評選,也會隨著評審看作品的方式而調整。我想對參賽者來說,都是希望能夠把自己看到的那個「光的可能」透過作品傳達給評審,身為主辦單位,我們很高興可以看到每一件參賽作品的特殊之處。剛剛討論的 5 件作品是截然不同的環境作品,評審必須回到現場,去看每一件作品在有光與無光之間所呈現的面貌,這對評審團是非常重要的,它不是一般的評選工作,而是設計中的設計、比賽中的比賽。 Q:您所觀察到近年光環境作品的特色? 姚:今年可以看見很多公共藝術作品利用到許多現代燈具,創新及創意都十分出色,變成城市中的一處亮點,卻無法照顧到周遭環境;另外今年也有許多展演空間投稿比賽,但往往在評選前便會被拆除,非常可惜。這不一定是藝術家、設計師的責任,可能原先標案即無規劃到環境,也可能礙於預算限制,我們希望呼籲政府及主辦單位在規劃之初,就考慮如何將短期展演的作品變成整體城市光環境的一部分,讓它可以變成示範,這是有可能做到的,有時只在業主一念之間的差異。我們常會看到投稿作品的規劃區域、建築燈光十分完善,但外面街道上的路燈、招牌燈光等卻從未整理,只要有跨部門的單位願意整合,就能顯現出完全不同的街區。 吳:近年光的演變還有一個潮流是「奇觀化」,節慶時各種活動都喜歡使用五顏六色的照明,養成了一般民眾對於光的想像與期待越來越重口味,我覺得這是雙向的,官方一直在餵養大眾這樣子華麗、繽紛的光,大眾也回應了自己的喜好與期待,但事實上我們應該反向,光環境在做的就是一個反向的工作,促使人們重新去反省什麼樣的光與環境才是好的。 官:擔任光環境獎的評審,我自己也獲益良多,在夕陽落下後,黑暗中要重新點亮的過程是科學也是藝術,並帶有一絲人文關懷。人類的眼睛其實能夠感知到非常微小的光亮,但隨著時代演變,我們開始追求更亮、更久的燈光,現代的照明往往都在爭相喧嘩,就像噪音一樣,但對於噪音我們有標準可管,卻沒想到過亮的光害對於人體、環境都會造成傷害。光環境獎希望從公共性的光開始,培養民眾認識良善的光,當觀念開始深植於心,私人建築、室內空間等也會漸漸減少不必要的燈。 Q:台灣光環境獎的下一步? 姚:台灣光環境獎的評選方式與標準大致底定,評審團之間對於台灣光環境所應呈現的面貌已經有了共通的視野與想法,本屆把作品完工年份限制取消是希望鼓勵完工已久的案子,有機會針對光的部分改善、展現新的樣貌,如同總統府的設計案,儘管已屹立百年,我們一樣歡迎它參加比賽。光環境獎在參賽標準上並沒有那麼嚴格,最重要的還是作品如何呈現提升光環境的品質,並不受時間、種類等限制拘泥,跟一般設計獎項比較不同。 此外,我們並不是希望以光去改變或者強調環境。而是找到每個環境裡「該有」的光,因此光環境不會隨著潮流而有所不同,對我們而言,在每年的參賽作品中,我們都是在發現不同的光,並且光如何與作品、環境產生關係與連結,當然,我們十分樂見往後來參賽構築在前幾屆得獎作品的優點上再去發展出屬於自己的光環境面貌。 下一步基金會希望推動城市對於光環境有一個整體的願景,為密集且緊湊的都市生活在晚間點亮一盞比較平靜柔和的光,我們開始嘗試與文化部文化資產局合作,透過我們對於城市光環境的願景與營造,梳理建築與城市、文化、歷史、生活的關係,整理出城市中重要的歷史建築,提供其與周遭環境應用的規劃準則,並藉此引導街道及區域整體的光環境,作為城市發展光環境願景的基礎。 對我而言,雖然台灣光環境獎才第三屆,我們受到的關注與公部門的期待遠超預期,表示大眾其實是在乎光環境美學的,但他可能不曉得方法,或是無法推動上級與其他部門共同合作,我們希望光環境獎的影響力能成為他們的助力,光環境的塑造需要各單位、各部門整合規劃。此外,我們十分感謝各地方政府部門的支持,經常在得到光環境獎肯定後在官方上對外積極推廣、發布得獎的訊息,例如去年的高雄市立美術館、今年得獎的大溪歷史光廊道,都可以看到主管機關對於光環境的參與及重視,我覺得對光環境而言是很好的未來。 資料及圖片提供」中強光電文化藝術基金會、各得獎單位 人物攝影」鄒昌銘 採訪」林慧慈

Interior 328

2020年金點設計獎頒獎典禮已於日前正式落幕,以「2020」為主題,象徵突如其來的疫情為全世界帶來諸多衝擊和挑戰,卻也讓人們跳脫現狀,重新思考生活的意義,探尋更永續的未來發展路徑。典禮中更揭曉了24件「金點設計獎年度最佳設計獎」得主,其中「曲墨建築師事務所」的作品「窩流餘燼|EMBERS曲木吧台空間」不僅榮獲金點設計獎年度最佳設計獎殊榮,亦為第13屆台灣室內設計大獎(TID Award)年度大獎之得主,本期《室內》雜誌特別專訪曲墨建築師事務所的設計實作總監郭恩愷,邀請他暢談接觸木結構的點滴,以及樹木給予他的啟發與感動。 郭恩愷 英國建築聯盟學院碩士 AA School, UK(Architectural Association School of Architecture)Master of Architecture Design+Make 森林木人|Forest-Tect. / 主持人 淡江大學建築系|森林木十人 / 兼任講師 曲墨建築師事務所 / 木構總監 從林業到木業、木業到建築產業,研習木構設計與實作。以「樹」作為自然建築材料,永續資源利用,善加併用傳統與實驗創新思維,獨創一套蒸氣彎曲木構造系統,實踐具結構性的大型曲木構件,並達到環保無害環境的創新木建構工法。 獲獎紀錄: 2020金點設計獎|空間設計類《年度最佳設計獎》、2020 iF Design Award | Top-Class 2020、2020 TID 台灣室內設計大獎|商業空間類《TID年度大獎》、2019台北國際設計獎-公共空間類|評審團推薦獎、2018澳洲DRIVEN x DESIGN / NOW Awards國際銀獎、2017英國WA Wood Awards - Finalist、2017英國TTJ Timber InnovationAward - Thesis Finalist 郭恩愷於英國AA Hooke Park森林校區研究以彎曲整棵樹作為建築木構件單元。 談起與森林樹木結緣的起因,郭恩愷表示,從中原大學建築系畢業後,他陸續於台灣以及上海的建築師事務所工作了一段時間,期間萌生想出國深造的念頭,申請了多間世界排名前段班的學校,但在最後關頭卻總是敗在英文這關。在上海工作時,似乎也逐漸淡忘自己想出國念書的想法,直到某個週末早晨,他偶然看到一張木頭被架在機器上,準備製成材料的照片,熱愛動手做的郭恩愷,被這張由木板、機器、雙手所構成的畫面深深吸引,於是便去了解照片的出處,發現是建築聯盟學院(Architectural Association School of Architecture,簡稱AA School)在英國Hooke Park的森林校區,這是個以研究木構造為基底的「Design & Make」設計與實作研究所,需要住在森林16個月,可親手操作樹木並構建建築語彙。因為這個畫面,燃起了他想去AA School就讀的慾望,於是便毅然決然裸辭上海薪資優渥的工作,回台準備雅思,這段過程很煎熬,孤獨地苦讀一年半的英文,經歷了13次考試後,終於達到AA School所需的入學成績,郭恩愷說,十分感謝堅持下去的自己,讓他得以帶著激動的情緒和堅強的意志力前往AA School進修建築碩士,因而開啟了他與森林樹木密不可分的情誼。 從森林中獲得的養分 進入AA Hooke Park森林校區,並在那生活的500個日子,是郭恩愷身心靈最無敵珍貴及無價的美麗養分,誠如他所說:「那片森林教我的事是,感受樹、感謝樹、用手思考建築。」在英國時,他專注於研究「蒸氣曲木」,這是一種透過蒸氣高溫軟化木頭,再經由形塑手法改變木頭形態的技法,常運用於小型家具、運動用品等,郭恩愷思考的是,蒸氣曲木有沒有可能突破尺度問題,以建築尺度的方式呈現?有鑑於森林校區是一個自給自足、永續循環的校園,學校有自己的人工森林,為了讓底層生態鏈健康發展,森林需要定期疏伐,以利陽光照射入林內,而疏伐下來的樹木,則成為學生的實驗材料。學生在畢業前需要利用樹木實際蓋出一棟留在校園內的設施,郭恩愷與組員活用自身所研習的曲木技術,為原本置於戶外承受風吹日曬雨淋的製材機搭建了棚子,表達對機具的感謝之情。 利用所學的蒸氣曲木技術為製材機搭建棚子。(攝影」Valerie Bennett) 2017年,郭恩愷從AA School畢業並返回台灣,與大學志同道合的同學黃昱豪建築師共組事務所,曲墨之「曲」,取自郭恩愷對蒸氣曲木的專業;曲墨之「墨」,則代表黃昱豪對於筆墨書畫建築之專精,兩人的首要目標即為當年北美館所舉辦的「X-site計畫」競圖,因著郭恩愷在英國與森林所建立的深厚情緣,他們希望可以透過取材於台灣的森林木,讓更多人認識台灣的林木業。 郭恩愷回憶道,2017年不僅對他而言是個很驚奇的年份,更是台灣國產材的發展元年,他很幸運的在剛回國之際,參與林務局所舉辦森林見學活動,前往台灣的森林參觀了解,在這場活動中,他認識了事業上的貴人-正昌製材廠的梁國興先生(小梁老闆),正昌製材廠跟林務局租國有地造林,砍伐下來的經濟國產林木則送進製材廠加工成材料,是台灣唯一一家林業與木業共存的民間單位。郭恩愷主動向小梁老闆攀談,分享自己在英國的所學,以及希望利用國產材製造曲木建築的想望;小梁老闆也驚訝於木材所產生的多變可能性,便慷慨的贊助他4棵森林木-柳杉,這對當時才剛學成歸國、經濟條件不甚充裕的郭恩愷而言,是非常及時且龐大的支持,也開啟了他跟台灣森林木的緣分。 2017年學成回國後,參加林務局的森林見學活動,開啟了與台灣林木業的緣分。 雖然當年的X-site計畫未能奪得最終大獎,但初試啼聲的郭恩愷,也逐漸嶄露頭角,進而接到第一個委託案:中興工廠re_Gartory的公共街道家具與裝置;同時,也前往淡江大學建築系任教,他致力於牽起產、官、學的連結,在林務局和正昌製材廠的支援下,成立「森林木十人」團隊,帶領10位大四學生進駐東眼山國家森林遊樂區半個月,實際認識台灣林木業,並以柳杉疏伐木為材料,為山林「繁殖」出新的木構建築。 在台灣的首個委託案「在城市街角彎了兩棵森林樹,請進、請坐」。「樹繞凳」 與「樹繞桌」的空間裝置,賦予過路人一份更美好的街景風貌。 「取之於森林,用之於森林」是郭恩愷的初衷,「脊森」與「浮森」即為首屆團隊所誕生的兩個作品:脊森是被林相圍繞的涼亭,而浮森則為觀景樹台,能深入了解造林歷史,郭恩愷說,團隊製作的木構建築有其社會責任,需對遊客的安全負責,很感謝學生願意與他一同為台灣的山林盡棉薄之力,共創木構建築更多的發展性;這兩個作品完成的同時,正好是林務局一年一度於東眼山舉辦的「回森林家」市集盛會,邀請賓客於森林中享用餐敘,郭恩愷於會中認識了郭庭瑋(Wes)主廚,也就是「窩流餘燼|EMBERS曲木吧台空間」的業主。森林,給予了他一連串的際遇,冥冥之中為他指引發展方向,也拉起了與他人之間的連結關係,而這些關係,亦持續擴散中;如同他剛完成的南港瓶蓋工廠新作,業主也是因為偶然到訪EMBERS餐廳用餐,親眼見證窩流餘燼予人的張力和情緒,遂邀請郭恩愷加入創作團隊。 2019年森林木十人所完成的作品「脊森」,位於海拔980公尺的登山自導式步道的路徑上,為登山客構築一座亭下休憩喘息空間,感受與這片森林同步呼吸的動與靜。 2019年森林木十人的另一件作品「浮森」,浮空夾在森林4棵柳杉上的觀景樹廊,提供遊客登上廊台居高遠眺瞭望。 台灣林木業面臨之困境與突破 「先天條件的困難」,是台灣林木業遇到的最大難題。這些經濟林需要較寒冷的氣候環境才有利於生長,在緯度較高的其他國家,經濟林在平地上就可種植,當需要疏伐時,也只需設定好數值,再利用怪手即可伐木、也能直接進行剝樹皮的動作;反觀台灣,則需要中高海拔的環境才有辦法種植經濟林,也因為地勢關係,無法倚賴怪手伐木,只能靠伐木師傅冒著生命危險人工疏伐,一個禮拜的產量可能僅相當於國外一小時的成果,也因此,台灣在林木業上的人力資源和成本耗損高,而導致雖然國土有一半被森林所覆蓋,國產材價格卻遠高於國外進口材。 另外,由於過往的禁伐歷史,許多人不清楚台灣山林分為天然林與經濟林,前者需要保護,後者則需定期播種和收割,才能使生態循環更為正向;而環保意識抬頭後,伐樹似乎與破壞環境劃上等號,造成台灣在推動國產材這部分窒礙難行,直到2017年林務局才開始改革林業,也因起步較晚,我們缺乏國產材在破壞性、耐受性等方面的參考數據,技術上也尚待有系統的成熟發展。不過,郭恩愷表示,近年來越來越多產、官、學投入林木業,開始研究材料數據,甚至也有年輕新血加入伐木師傅的行列,這都是台灣山林的一大助力。 EMBERS不僅是一間餐廳,對郭恩愷而言,是一段從台灣山脈的柳杉開始的故事。 窩流餘燼|EMBERS曲木吧台空間 郭恩愷與EMBERS主廚Wes結識於東眼山,了解他習慣利用整棵樹木操作結構性語彙,而Wes是位講求風土文化的料理人,他們對土地皆有著深厚的情感。郭恩愷認為,他以自身對針葉樹、製材的了解出發,再進行解構、再構築等動作,賦予它全新面貌與生命,就如同料理般,透過廚師對食材的認知和巧思,為饕客端出一道道令人驚奇又色香味俱全的菜色;視覺性和結構性是他在製作蒸氣曲木時特別重視的一環,窩流餘燼的奪目形態,使其成功躍入眾人眼中,彷如巢體的外觀,勾勒出人類築巢而聚的畫面,動態線性則宛若主廚烹飪時一氣呵成的流暢動作。 將整棵杉樹解構成直徑3公尺弧的蒸氣曲木構件。 彎曲木構件以順流方向編成樹巢,並從空中流洩而下。 在製作窩流餘燼這個作品時,他親自至五峰鄉的林班挑選森林木,整棵樹木進行剖切後,再將每個樹條一一編號、蒸氣彎曲、處理表面,送到工地現場再逐一解構與拼裝;一棵樹需在森林裡成長25年至30年,才能變成供人使用的材料,因此,他抱持著物盡其用、不浪費的心情,將柳杉全幹使用,雖然被砍伐下來的樹木看似結束了生命,但透過雙手,郭恩愷在不同地方重新給予其全新的生命表情,他近乎偏執的在與樹木交流,有幸獲得TID Award年度大獎和金點設計獎年度最佳設計獎這兩項殊榮,對他而言是很大的肯定,也讓他更堅信,不論作品尺度的大小,只要用心,都有機會被看到。 蒸氣柳杉扇尾吊燈細節。 南港瓶蓋工廠-I棟Maker Space 郭恩愷剛完成位於南港瓶蓋工廠的作品,是他新成立的工作室《森林木人》的初試啼聲,親自用雙手全面利用台灣國產材「柳杉」,打造「Maker Space職人手創空間」,在這有歷史建築身分的酒瓶蓋工廠內,呈現林業、木業、maker職人產業的多面向。1樓入口大廳空間是作為接待和展示的複合區域,透過一棵森林木的開木儀式,成為入口意象;服務台是由柳杉末梢段整齊堆疊而成的檯面,兩座展示吊檯,則是柳杉主幹的製材切割而成;空間裡由柳杉製成的家具皆裝有大小不同的輪子,方便未來活動上的使用彈性,且未使用任何一支釘槍釘子,取而代之的是螺栓、螺絲固定與橘色繫緊帶紮綑實木,讓每件家具在未來能輕易拆解成實木原本的樣子,良善循環再利用的可能。 郭恩愷於近期完成的最新專案:南港瓶蓋工廠-I棟Maker Space。透過入口一棵森林木的開木儀式,呈現台灣林、木業、木作職人的共生關係。 找到永不放棄的志向並持續投入 針對日後欲嘗試的挑戰,郭恩愷提到,由於目前所完成的案子都屬於小尺度作品,緊接著下一個挑戰的案子,將有機會把台灣的國產材運用於建築語彙,但不論是什麼規模的委託案,他都期許自己能盡心盡力地將台灣林木業與產業端結合;也因為他既是設計者(Designer),也是施作者(Maker),透過雙手,他思考木建築更多的發展可能,並於近期成立「森林木人」工作室,時刻提醒自己永不忘記與樹木為伍的初衷。最後,郭恩愷感性的說,執業過程所面臨的挑戰對他來說都不是辛苦,因為他做的是自己很執著且著迷的事情,也想鼓勵年輕設計者,「世界很大、台灣很小,但當你有滿滿熱誠專注做一件事,台灣能量可以很大」,當你找到願意一輩子義務反顧投入的事情,是種幸福。知名導演侯孝賢獲頒金馬獎終身成就獎時所言:「感動別人前先感動自己」,就如同郭恩愷的所作所為,他將山林帶給他的悸動注入全心全意完成的作品中,藉由自己的雙手,與大家述說屬於森林的精彩故事。 郭恩愷帶領淡江建築系學生組隊「森林木十人」,前往新竹縣橫山鄉的正昌製材廠產業見學,與小老闆梁國興先生合影。 資料及圖片提供」郭恩愷、台灣設計研究院 採訪」陳映蓁

Interior 327

「設計」正以前所未有的速度影響全球,它在國家經濟、文化、社會當中所扮演的角色重要性與日俱增,因此政府於2020年成立國家級設計研究院「財團法人台灣設計研究院」(Taiwan Design Research Institute, TDRI),運用「設計力」整合政府跨部會的資源,期許設計成為重要的施政價值和發展策略,並持續引領產業和社會永續發展,增進國民生活價值。作為設計界的領航者,《室內》雜誌特別專訪台灣設計研究院張基義院長,請他分享對台灣設計發展的觀察和願景。 張基義:培養設計的「跨域人才」,是未來發展的主軸 Q 台灣設計研究院的前身為台灣創意設計中心,兩者最大的差別? 台創時期主要是在培養設計專業人才,以及推廣輔導設計相關活動,較偏向價值的實踐。升格成台灣設計研究院後,則專注於執行設計政策、社會服務和公共服務等面向,需積極向下打底,做設計生活美學教育、導入五感體驗等,最重要的是,培養「設計跨域人才」,無論是公部門或民間企業,都希望可以透過設計,創造價值,我自己也期許設研院可以成為跨領域者聚集的平台,而非僅是專業者的交流平台。 張基義院長參與台灣設計研究院舉辦的活動之側拍。 Q 今年金點設計獎執行期間適逢疫情盛行,在收件、評選上是否有進行方針調整?而疫情又為全世界的設計圈帶來什麼影響? 2020年對全世界來說都是很特別的一年,人類可說是沒碰過這麼大規模的疫情,完全打亂了全球各方面的佈局。金點設計獎是一個由台灣出發,面向全球的獎項,每年都會邀請國際知名的設計師一同加入評審行列,由於疫情關係,今年大師們無法親臨現場實際參與評選,但藉由線上視訊的方式,他們不僅全程參加,也有更多時間與國內的評審們互動討論;我們也擴大了今年的國際深度,過往僅決選時才有國際評審的加入,今年則於初選及複選皆有。我個人觀察到,雖然疫情使人們無法自在地飛行或跨越邊境,但透過網路模式,反而使國際連結更為即時和直接,以我自身為例,我有幸擔任世界設計組織(WDO)的理監事,往年都是一季開一次理監事會議,現在則改為每個月線上開會,大家互動的機率更為頻繁;另外,因為發生了無法預期的病毒肆虐,全球的設計開始大量關注人類共同面對的議題,如社會、醫療、永續設計等,也開始進行改變系統、跨領域、跨世代共創與合作等事項,疫情是個大挑戰,但或許也帶來了些許助力。 Q 在防疫、醫療設計方面,您覺得台灣可發展的優勢有哪些? 大家都覺得台灣很小,台灣確實小,但也因為小,只要有一個好的觀念,就很容易結合設計和製造,做跨界合作,這份彈性反而是未來面對國際的優勢。就像這次疫情期間,台灣在醫療數位管控有良好的發揮,口罩也能快速即時的配發給大眾;在經濟部與衛福部合作之下,設研院也於輔大醫院策劃了智慧防疫病房,設計力的整合,讓民眾看到跨單位合作的契機。 台灣設計研究院所策劃的智慧防疫病房。 Q 請談談台灣設計研究院的角色定位。 設計不是單一面向,應該是跨領域的整合,設計力的導入,可以帶動國家創新,創造品牌的軟實力,而設研院在推動設計力的過程中,很重要的環節就是要「打開同溫層」。我們把整體設計力分成金字塔的三個部分,一般常見的設計專業、產業輔導等多屬於中間階段,除此之外,設研院更計畫由教育和生活面切入,著重於面向大眾的基礎打底,架構更扎實的基盤,提升設計、美學的觀念;如何將設計力引入金字塔頂端的公部門決策階層及民間企業高層,亦是設研院的關注的焦點,現在有許多地方政府開始重視城市設計,我覺得這是好現象,在民間,由於台灣中小企業居多,在產業快速變動的現實下,應該形成聯盟,再佐以設計創新的可能,藉此與國際競爭。這些都是設研院的任務和定位。 「公共消防設備再設計」是由設研院、內政部消防署等單位共創合作,針對「公用滅火器」和「室內消防栓箱」提出兼具安全、便利、美感的消防設備示範。 Q 在數位行銷的年代,如何拉近設計與民眾的距離?又該如何將美感教育向下紮根? 教育部和設研院都有持續在推動美感教育,不管是課程、教科書,或是空間等,希望提供學子有別於傳統的教育設計環境,另一方面,各種展覽的推廣如台灣文博會、台灣設計展等,皆已跳脫商展交易的模式,而是由台灣的文化論述、地方品牌、地方城市治理等方面,進行統整後的呈現。因為疫情,大家開始反思生活的意義,也更願意去追尋心中理想的生活畫面,如何提供更有品質和高端的五感體驗,設計是不可或缺的驅動關鍵,所有產品都需要經過設計,才有可能更貼近日常。至於如何透過數位模式拉近與民眾的距離,設研院將設計作為一種溝通方式,除舉辦實體展覽外,我們更全力發展線上形式,例如社群媒體的規劃,或我自己也在台北電台開了一個叫「設計台灣」的podcast,分享台灣豐沛的設計能量和人才,這些受眾都不是設計師們,而是一般民眾。我期許設研院可以成為台灣設計內容的產出者,並透過各種載體推廣和鏈結。 「北花線公運美學計畫」是設研院在公共服務領域推動的一項示範計畫。改造11輛新車,從車體外觀、資訊設計、車體內裝優化等項目著手,顛覆民眾對公共運輸的刻板印象。 Q 您對於未來台灣設計的願景與期待。 「設計改變台灣,世界看見台灣」,這句話雖然像是呼口號,但是我的衷心期盼。這十幾年來,大家逐漸理解設計不單只是造型和美學,而是應該可以改變流程及策略,我對於設研院的領導方針也很清楚,就是希望能夠藉由導入設計力,帶動產業、企業、社會的創新;從今年的金點設計獎中也可以觀察到,全球的設計者面對各式挑戰,皆嘗試利用設計回應問題、解決問題,企圖建構新的生態性,也創造一片新藍海。 資料及圖片提供」台灣設計研究院 採訪」陳映蓁

Interior 327

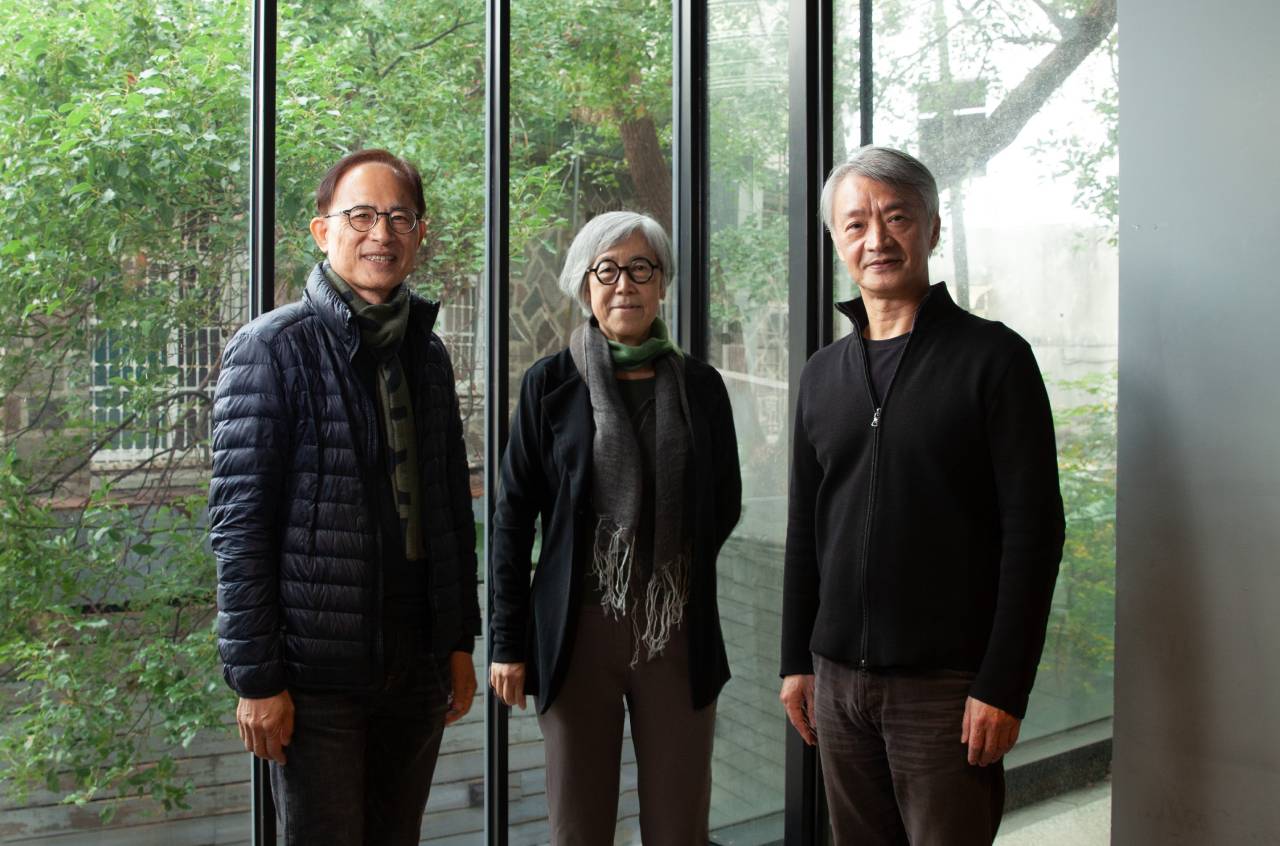

2020年金點設計獎將於12月11日假壹電視大樓舉行頒獎典禮,於此之前,執行單位台灣設計研究院甫於11月下旬先行舉辦2020金點設計展,邀請新銳策展團隊「山陽山陰」操刀,首度獨立命題,以「ZONE」一詞作為展覽主軸,營造令人沉浸、忘我的嶄新觀展體驗,企圖激盪出更多觀點火花。本期金點設計獎系列報導,《室內》雜誌邀請「山陽山陰」共同創辦人陳婕寧(Janet)分享本次規劃展覽的想法,以及她所期望創造的展場氛圍與想像;另外,更邀請台灣設計研究院張基義院長,來與讀者剖析他對金點設計獎及台灣設計力的願景。 山陽山陰+莊皓 「策展作為前往未知世界的途徑,設計扮演觀點的催化劑,在探究與前進的同時創造價值。」由陳婕寧(Janet)與張哲惟(Kobe)共同創立,為自由策展工作者所組成之團隊,分別擁有專案管理、策展企劃、視覺設計、空間設計的能力,現階段不限縮案件類型,相對致力於在過程中的環節進行擾動,進而提出新的觀點,對應在不同的主動式企劃及委任案件中,採取策略聯盟的形式,保留個體本身對外合作交流,持續回饋觸發內在動能,讓團隊隨時保持在靈活變通及富有創造力的狀態。近期執行專案:C-HUB成大創意基地文化內容顧問、2020華文朗讀節—為新日常而讀」展場空間設計及主視覺設計、「2020金點設計展—ZONE」展覽策劃執行等。圖左到右依序為張哲惟、陳婕寧、莊皓。 陳婕寧於採訪之初即表示:「策展本身其實是生活某一部分的延伸。」對她而言,她喜愛觀察生活中的每項事物,即便看似沒有關聯,但依舊可以從細微之處找出連結性,正如同此次金點設計展主題「ZONE」,是她集結來自運動、心理、社會脈動等面向的探查,並藉由策展方式,具像化地呈現於你我眼前。今年年初,她在因緣際會下接觸了攀岩和抱石運動,在與同好交流的過程,讓她聯想到做設計時,那種面對熱愛事物而全神貫注,進而忘記時間流逝的專注感,是大家共有的經驗,身為一位策展工作者,婕寧喜愛探索並研究新事物,她好奇於這種專注的現象是否有原理可解釋,遂嘗試接觸心理學方面的書籍,理解到這其實是一種稱為「ZONE」的特殊心理狀態,在心理學中稱為「心流區」,進入心流區的人,會呈現出忘我的狀態,時間、空間的限制儼然已不存在;除此之外,ZONE在物理上亦有區域的意思。 陳婕寧解釋道,之所以想藉展覽提出這個主題,主要是因為今年適逢疫情盛行,在這個需要拉開距離以保安全的情況下,我們由高度集體化的社會,回到了自己的原點-家,從群體轉為個體狀態,更需要真誠的面對自己,十分適合思考接下來的計畫或該做的事情;因此,希望藉由ZONE這個內含著精神極度專注之意的字詞,來提醒大眾回想自己多久沒有專心專注的只做一件事,或是凝視一項物品?在資訊爆炸的現代,如何回歸單一事物,重新看待它,或是提出新觀點,也是婕寧想要利用策展讓觀者反思的一環。 關於展區規劃細節 策展,對陳婕寧而言,是前往未知的其中一種途徑,而設計則是隱藏於途徑中的催化劑,它催化了大家對觀點的想法,並在每個碰撞探尋的過程中,創造出意義,串聯各個面向,描繪出對議題的深厚論述和畫面。曾有位前輩提及,策展人某種程度也需具備「預知未來的能力」,初期溝通時所有的藍圖都只是一個想像和模擬,如何透過經驗,將心中的感受精準地呈現出來,是陳婕寧覺得展覽最有趣和吸引人的地方;此外,整合力和設計溝通能力更是不可缺少的武器,需在客戶端和設計端之間找到平衡,再將大量的論述資訊消化後,轉譯成適切、方便觀者閱讀的空間和視覺狀態。山陽山陰非常重視展覽的現場性,有鑑於基地既有條件,過往在台灣設計館所參觀的展覽多屬於格狀空間,陳婕寧笑說他們是破壞性創新的團隊,如何在現有的模組化場域內,提供觀者全新的感受,是團隊在空間規劃上切入的重點。 展場入口設置大面積的白色光板作為介面,再藉動線轉折引領觀者前往較暗展區,順著亮到暗的變化,實際經歷瞳孔縮放的感受。 由於在專注狀態時瞳孔會放大,策展團隊將此概念延伸進03館的室內空間,為求使觀者體會ZONE的無我情境以及瞳孔的縮放,入口處架設一面亮度充足,甚至稍微刺眼的光板,而拐個彎則進入相對昏暗的環境,實際體會瞳孔的轉變,重返專注與凝視的觀展狀態。03館主要展示產品與空間設計類的作品,展品依著尺寸分門別類地進行擺放,跳脫「選品」模式,將參賽類別中的細項規劃於12個利用木作隔成的獨立小展間,藉此回應ZONE,提供觀者了解設計師在單一領域追求卓越的過程;此外,作品皆是依據實際的內容及使用方式去呈現展示手法,例如踏墊置於較低的視角,吊燈則回歸該有的懸吊方式,透過不同高度的開口框景,帶出些微的身體律動,就算是靜態展示,也能形塑一股非日常的身心感受,而投射於展品上方的聚焦光源則有助於觀者靜下心凝視眼前物品。 03展區主要展示產品及空間設計類作品。光源偏暗,僅於展品上方投射聚焦燈光,企圖營造專注凝視的氛圍。 04館展示傳達和整合設計類作品,多為文宣品,希望讓觀者可以更清楚的感受設計者透過選紙、加工等欲傳達的概念意涵。陳婕寧提到,之所以將作品完全平放於桌面,而不以懸吊方式進行展示的原因在於,當我們想仔細閱讀時,一定會想以一個稍微蹲踞、俯瞰的姿態觀看,而非走馬看花的走過彷彿裝飾般的懸掛品;此次更請參展的設計團隊補件,將衍生出的周邊商品、視覺相關一併納入展覽內容,提供更為完整的設計脈絡。 04展館為傳達與整合設計類作品的文宣品,視覺和相關延伸作品一目了然。 主視覺部分則由山陽山陰團隊的策略夥伴莊皓操刀,為符合ZONE的主題概念,視覺語彙上延伸了瞳孔縮張的意象,再運用發展設計的點、線、面等基礎元素予以轉化,並藉由亮到暗、從匯聚到擴展的視覺表現,象徵自精神核心重新蓄能發揮創造力的過程;主視覺與空間佈局的色系則以在心理學能帶來沉穩內斂、安定心神的藍色調為主,無形中說明了策展團隊對本展的氛圍定調。如同陳婕寧所言,她認為觀展是一個很綿延的整合式體驗,力求於每個環節中給予緊扣主軸的連結,再透過觀者自身的咀嚼與消化,編寫出屬於自己的觀點。 藍色在心理學具有安定、內斂的感受,策展團隊透過色彩規劃,形塑令人沉浸的觀展體驗。 關於策展團隊 「山陽山陰」這個名詞,講述的是光線和山脈之間的物理關係,其定義源自於客觀的自然現象,無論在中文或日文漢字中,皆是同字同義;陽與陰兩個字,看似獨立卻又相互依存。陳婕寧表示,每每看到團隊名稱,都能提醒自己時刻檢視事情的一體兩面,並盡可能兼顧所有面向,同時不忘與外界進行交流,而金點設計獎就是台灣很棒的交流平台,不論是作品、或設計者之間的切磋,都有機會激發出新的可能性,也能從中辨析社會議題以及脈動的發展走向。 除了設計委任的專案外,山陽山陰團隊亦不定期舉辦從自身出發的自發性企劃,如同日本21_21 DESIGN SIGHT為喚起人們對日常生活的觀察,遂運用十分新穎的手法,將眾多擁有綿長累積的企劃,轉譯成各種形式的展覽和作品,拉近與民眾的距離,並使其有機會深刻烙印於人們的心中,陳婕寧也期待台灣能發展出更為成熟的展覽進程,讓各個行業辛苦累積的成果,都有機會被看見。 2020金點設計展 日期」2020年11月24日至2021年2月28日 地點」松山文創園區台灣設計館03、04展區 資料及圖片提供」山陽山陰、台灣設計研究院 採訪」陳映蓁

Interior 326

提到「新竹」,產生的聯想大抵不離「科學園區」、「工程師」、「大風」等詞彙,然而,2020 年台灣設計展移師新竹,便是要讓大眾跳脫過往既定印象,透過設計重新認識這座既古老又年輕的城市。本屆以「Check in 新竹–人來風」為主題,由曾規劃過 2019 台灣文博會的衍序規劃設計劉真蓉擔任總策展人,邀集 9 個策展團隊、超過 25 位台灣優秀設計師,期待藉由設計打開城市,帶領人們探訪新竹的過去與今生。 設計展首次跨出單一主場館,以兩公里長的城市步行廊道橫跨新竹火車站,串連起新竹公園及舊城兩大展區,總計 11 個展館,以及大大小小的展演、市集活動,在這 11 天的展期間帶動了新竹的活力,更讓大眾驚艷到,原來新竹早已脫胎為一座「設計之城」。本次《室內》雜誌除了記錄展覽現場,更採訪到總策展人劉真蓉,及「超連結Hyper_Link」的策展人曾令理,藉由設計師的介紹,一探本次大受好評的台灣設計展精華。 策展人Q&A 劉真蓉:作一個說出地方故事的平台 Q 本次策展靈感發想? 一開始做城市的盤點與定位時,「科技」就是第一個提出的重點,其實科技對我來說是很困難的,這個名詞太過於專業,也很難簡單的陳述,但是科技已經融於新竹的 DNA 之中,評估過後決定自科技與城市/人的關係著手。另一個面向就比較有趣,我也是實地到訪新竹後,才發現自己過往對於新竹的理解十分片面,她是個有 300 年歷史的城市,文化底蘊十分深厚,同時,新竹的老文化也跟其他城市不同,由於生活圈小、年輕人口多,舊城區較少人口外移的現象,生活感仍十分強烈。 「科技」與「老城市」構成了本次設計展的兩大重點,我們想像新竹是一個代表台灣的終端機城市,所以衍生了「終端機公園」;「生活博物館」則希望民眾可以在舊城區看到新竹更有人情味的生活面貌。並且兩個展區十分恰巧地跨越了鐵道,鐵道也是新竹一個很有意思的地方,當時為了發展而建,但在百年後卻成為城市的界線劃分新舊城區。而這些場館連接起來,我們就定名為「兩公里的城市廊道」,其實這是取最短路徑,實際上包含場館大約3公里,但說出來人們就會覺得太遠了、不願意走,不過實際走完,多數民眾都十分喜歡,甚至有許多新竹人也是第一次這樣步行探索自己的城市。 「生活後台數據庫」,以6個符碼象徵著食衣住行育樂的生活面向。圖片提供」衍序規劃設計 攝影」李易暹 Q 設計展對於新竹人的意義? 設計展一直以來都有一個標語「設計改變生活」,而化成實際目標,我希望能夠讓新竹的民眾更認識自己、認識城市,並將設計展的感動延續下去。例如這次設計展,有一個很重要的目標是與新竹在地的事務所合作,例如負責舊城區的鴻梅文創、或者是與我們合作大車站計畫的見域工作室,兩者對於在地十分具有熱情與動力,在設計展閉幕後,能夠持續為地方做事,而此次的設計展便能夠提供他們策劃、營運管理上的經驗傳承。 更重要的是讓新竹人知道自己的故事,並以此驕傲。我記得有次在戶外論壇活動時,有兩個竹中學生跟我分享,他們一直覺得新竹是一個「沒有人在乎」的城市,但在這次設計展後,他們第一次知道「原來新竹也可以這樣」,這些事物一直在他們的生活中,卻從來沒被看見,他們第一次以身為新竹人而驕傲,我覺得這是設計展背後更重要的事,這種精神也會持續留在新竹人心中,讓大家以自己的生活為傲,並因此回頭挖掘自己的文化。 大同108再生基地「竹塹練工房」。圖片提供」衍序規劃設計 Q 地方策展的精神? 我並沒有主觀地認為「地方策展應該要如何」,事實上,我們的作品樣貌型態都有很大的差異,並沒有一個清晰、制式化的形象。衍序規劃設計一直在追尋台灣每一片土地的故事,2019文博會是在講台灣的故事,呈現百年文化的縮影,地方的文化、個性,這也是我們賦予自身的使命,每個地方都有鮮明的人、事、物及故事,他們只是尚未經過整理與傳承,我們希望作為一個平台,去蒐集、連結眾人,讓在地的人去說出在地的故事,而我們僅是以自己的經驗編輯、呈現,對外讓故事被看到,對內讓在地人理解創新,呈現出文化的當代樣貌,我覺得我們最重要的工作是「傳承」,或許沒有實體的紀錄或收穫,卻能留下無形價值。 Q 如何橫跨建築與展覽領域? 雖然衍序團隊是自空間、建築起家,但我們並不僅專注於純建築,相反地,我們的團隊都很喜歡「開放城市」的觀念。在我們剛開始執業時,這在台灣是一個比較新的概念,需要綜合研究能力,而建築教育其實一直訓練學生去研究、思考,使我們相較其他策展公司更具有策劃這種展覽的能力。剛好台灣近幾年越來越重視本土,講求地方自明性,這些在地的公私部門會期待你給出一個「處方簽」,但因為沒有過往經驗,大家也無法想像可以怎麼做,衍序常常是第一個嘗試的團隊,唯有成功之後,人們才會開始理解。我常跟建築、空間設計的學生建議,盡量讓想像更加「跳脫」,不是人人都要當蓋房子的建築師,台灣的建築教育包含了許多邏輯思考訓練,可以嘗試以建築的思維去做更多整合性的規劃。 走進新竹終端機。圖片提供」衍序規劃設計 攝影」李易暹 曾令理:科技賦予我們發言的權利 Q 如何打造老少咸宜的展覽? 我們希望每一個人進入展館。都能感受到樂趣,如 A、C 展間都是體驗性比較高的空間,B 展間或許對於長輩來說比較難懂,他不認識這些 youtuber 是誰,我們就在 A 展間安排了一個巧思,在體驗完設施後,會簡單地分類、配對一個 B 展間的人物,引導觀眾產生好奇。我曾經看到一家人來看展,孩子會向父母介紹這些 youtuber 是誰,而父母會跟孩子講解 D 展間的物品是什麼,雙方互相都能了解自己不知道的領域,這也是我們在 D 展間省去解釋性文字的原因,期待觀眾能因此產生對話,同時也考量觀展人潮,大家不會有太多時間閱讀說明。 這次的展覽跟許多年輕世代合作,他們也不希望展間裡有太多長篇敘述,使展覽能有別於博物館,根據世代接收訊息的習慣調整,我想這是這個時代的特色之一;另一個特色便是「拍照點」的安排,以前我自己聽到也會覺得有一點膚淺,但人們如何紀錄下這件事是重要的,因為手機攝影的普及,不只年輕人,很多長輩也會希望能保留難得的一次出遊回憶,設計應該回應這個世代的需求。 D 展間以大量近 20 年來的科技文物呈現出龐大的科技產業鏈。圖片提供」偶然設計 攝影」汪德範 Q 展覽機能面需求? 在規劃展覽空間時,除了主要展區外,也有許多隱藏的空間需要注意,例如志工休息室、儲藏間、臨時動線等,「超連結」裡就有 3 個藏起來的辦公室及 3 個不同的臨時動線。另外像無障礙空間的規劃,我們所有的走道都有保留 1.8 米到兩米的走道,讓輪椅使用者可以輕鬆穿梭,互動式裝置高度也都有考量,另外設立較矮的操作機台給輪椅使用者與孩童。同時,考量到設計展需要消化的大量人潮,我們也有刻意保留空間的餘裕,空景的時候或許會有一點空白,也曾經有長官反應需不需要增加展品,但我們希望能給觀眾較為舒適的觀展氣氛與安全性,設計時便想像同時 100 人存在空間中的狀況,能加速消化人流也是這次空間設計較為不同的考量之一。 Q 科技對於您的意義? 我感受最深的,是科技賦予我們發言的權利,網路、WI-FI、手機的發明,讓人們更容易接觸到外面的世界,享有接收與分享資訊的自由。因為從小就在網路時代下成長,我們會看到一個人因為一句話獲得認同,而被瘋狂分享、被採訪,會開始覺得「我的觀點是重要的」,進而影響年輕人也越來越願意討論公共議題、甚而從事政治工作,因為他們覺得自己的聲音是有力量的。我們也希望把這件事情放入展覽之中,因此在A展區把人們的影像投影放大,讓參觀者親身體認到「科技使我更容易被看見」,B 展間的youtuber其實也是同一個概念,以前要錄節目,你需要經過電視台、大量工作人員、各種訊號的關卡,但現在隨時拿起手機,你就可以直播訴說你想講的事情,或者觀看別人的影片,這是經過眾人的努力,推動科技進步才能享有的景象。 A區「放大連結」將觀眾的臉龐鋪上科技刺青,並即時投影放大至牆面,象徵科技賦予人們「被看到」的權利。圖片提供」圖片提供」偶然設計 攝影」汪德範 Q 身為新竹人,如何看待此次設計展? 我2018年從國外回來,就感受到了新竹的改變,現在大家看到乾淨美麗的公園及廣場,以前都是又臭又髒,根本沒有人想要靠近。我覺得在設計展裡,設計只是很小的一個部分,更重要的是透過這個活動讓市民走出他的舒適圈,我有很多朋友,根本不知道新竹公園,也很少走進舊城區,他們可能就在竹科上班,下班就回家、周末去別的縣市玩,因此也不知道新竹已經有所不同了。但近幾年來市政府一直在推動,包含東門市場、圓環、隆恩圳的改善,帶動周邊街道、新店家的進駐等,這次的設計展將新竹近幾年來的轉變一次呈現在市民眼前,利用新竹獸讓大家發現。對於新竹人而言,榮譽感起來了,大家有感受到新竹形象的轉變,是一座在前進中的城市,而設計展讓大家,不管是市民或者外地人,越來越多人看見,城市就會進步得更快。 「check in point」,為斑馬線添入設計。照片提供」彡苗空間實驗 攝影」丰宇影像 資料及圖片提供」台灣設計研究院、衍序規劃設計、偶然設計 採訪」林慧慈

Interior 326

一年一度備受關注的金點設計獎(Golden Pin Design Award)已於日前公布標章得主名單,今年共有83件作品入圍「金點設計獎年度最佳設計獎」,並預計於12月的頒獎典禮揭曉最終得獎結果;而《室內》雜誌作為金點設計獎官方媒體合作夥伴,也將帶來連續三期的標章得主深度報導。本期將介紹以「台北捷運旅遊票:隨時台北」、「2020兩廳院夏日爵士派對」兩項專案入圍年度最佳設計獎的「白輻射影像」(Whitelight Motion),邀請共同創辦人洪鈺堂(Rex)與我們分享有趣的創作過程,以及他對設計的觀察與切入點。 白輻射影像 / 洪鈺堂Rex 影像導演、白輻射影像創意總監,擅長創意策略、動態影像與新媒體策劃,嘗試延伸設計與社會參與的觸角。曾獲德國紅點傳達設計獎、香港DFA亞洲最具影響力設計獎(Design for Asia Awards)、金點設計獎、台北設計獎…等獎項肯定。 專案範疇涵蓋品牌形象規劃、典禮影像包裝、數位廣告及互動影像裝置。服務客戶包括:OPPO、國家兩廳院、Nike、Asus、Firefox、KKBOX、Google Play、Disney Taiwan、台北故宮、上海震旦博物館等。曾任台灣文博會典禮影像導演、台北世大運開幕式儀典影像導演、金曲27典禮影像製作統籌、台北燈節視覺統籌。持續與業界交流,曾任台北白晝之夜Nuit Blanche Taipei參展藝術家、深圳設計周設計現場Design Now講者、TEDxNTHU講者、金點概念設計獎評委、台灣國際學生創意設計大賽(TISDC)評審;學界參與包括台科大工商業設計系畢業製作指導、實踐大學媒體傳達設計系、D-School臺大創新設計學院、台藝大多媒體研究所、台師大設計學系…等多所設計院校專題主講、工作坊及授課。 「白輻射影像」,是由洪鈺堂(Rex)與任芯瑩(Ren)兩位高中好友於2015年共同創立,Rex主要負責視覺設計的案子,而Ren則操刀空間設計相關專案,雖說兩人的專業截然不同,但無論是什麼領域的委託案,他們都會從「人」的角度切入,在與客戶合作的過程中,白輻射扮演著類似「顧問」的角色,品牌精神一向是他們十分重視的一環,所創作出的圖像,不論平面或動畫,其實都是在傳達品牌的精神與形象,希望讓過目者留下深刻印象。輻射,是種肉眼看不見的能量,兩位創辦人希望公司在面對每個專案時,都能有源源不絕的能量,且作品風格亦能如流光般,多元且閃耀;「光」也是能量的一種,影像藉由光線傳遞,光線與空間也有著密不可分的關係,藉此將公司的服務項目相結合;而白色,是一種包含光譜中所有顏色光的顏色,隱喻著創作畫面的多彩。 夠了解,才能為品牌量身打造適合的形象 Rex認為,跟客戶合作其實很像交朋友,因應個性差異,會有不同的相處模式,同樣地,做識別視覺時,也需針對不同的品牌量身打造合適的形象,需站在品牌角度進行思考,了解合作定位、品牌痛點等,才有辦法精準地找到設計的切入點。Rex不諱言地表示,「溝通」是前期非常重要的一環,十分考驗設計公司理不理解客戶的運作和需求,設計其實是到很後期才會出現的環節;理解品牌後,該如何製作出令人眼睛為之一亮的視覺,則需視團隊如何將「感覺」具體化,設計者自己要有感覺,才能傳染給觀看者;另外,「故事」的編排也是視覺設計的關鍵。人都喜歡聽故事,與客戶提案時,若於創意面輔佐故事脈絡,較容易引起對方共鳴跟認同,後期的設計階段也能有較大發揮空間,Rex笑說,他們與客戶談判的籌碼就是創意,如何透過構思將腦海中的劇情或畫面呈現在眾人眼前,是他和團隊覺得最有趣的部分,他認為設計可以為社會帶來更多想像,也能提醒自己不要忘了事情最單純的本質與出發點。 談及維持設計熱情和靈感的方式,Rex表示,工作上所得到的成就感,是驅使他持續在設計圈耕耘的原因,成就感不只來自於所完成的專案是否得獎或報酬豐厚,而是在於每次與不同領域的客戶合作時,都能更拓展自己的眼界,「玩」出不同的風格和概念,白輻射影像發展出非常多元的作品模式,團隊不畫地自限,期許轉換過程中能擦出一些新的火花,也藉此保持心境的活躍。至於靈感部分,Rex則認為若出現沒靈感的狀況,代表還不夠了解問題的癥結點,可將脈絡重新爬梳一次,找到切入點,而日常生活中則因為公司接觸的創作語言繁多,有許多接觸跨領域的機會,讓他得以不斷接受新知識的洗禮,並從中挖掘可發展的視覺面向。Rex另外分享,他的興趣廣泛,十分喜愛看舞台劇、散文、聽後搖滾曲風的音樂,這些嗜好對於畫面建構和鋪陳的能力有很大幫助,因此他也建議設計者,應該多打開自己的感官,相信會有助於設計感覺的發展。 入圍2020金點設計獎年度最佳設計獎作品 2020兩廳院夏日爵士派對 2020年兩廳院夏日爵士派對主視覺。希望藉由視覺設計,讓夏天與爵士派對產生連結,創造觀眾新的夏天記憶。 台灣最高藝文中心-國家兩廳院,長期致力於推動藝術生活化,每年夏天吸引萬人參與的「兩廳院夏日爵士派對」,今年已來到第18屆,提供消費者大師級演奏者的服務,也會舉辦一場免費的戶外音樂會,營造大型夏日派對之氛圍。白輻射影像從去年開始被委託製作活動的視覺統籌,團隊思考如何透過視覺,從既有樂迷向外延伸,開發全新族群加入這項盛會,由於兩廳院夏日爵士派對的目標受眾已十分明確,Rex便從「傳播定位」剖析觀者藉由平面視覺,會留下什麼印象,又或者能和活動產生何種關聯。與爵士樂相關的視覺拼貼已太常被使用,白輻射團隊一改過往以樂手肖像作為形象的手法,改從爵士樂的精神著手,他們發現爵士是與人有高度連結的曲風,也非常強調即興,樂手們彷彿以音符在聊天,不過初接觸爵士樂的人,或許會覺得吵雜,因此2019年時白輻射的創意視角便以「play it loud」為發想,首次嘗試運用明亮色彩和平面式的插畫風格,將樂手和觀眾化為自在隨興的角色,企圖傳遞音樂既即興又生活化的一面。 2019年兩廳院夏日爵士派對主視覺。 而2020年的主視覺整體色彩較去年溫潤,也更有系統的透過視覺設計,建立活動品牌的識別度,給觀眾的不再只是夏天的爵士樂,而是對夏天的生活想像。以「Life is Jazz, Play it Now」為概念,運用粗獷隨興的版畫風格,勾勒出爵士人演奏的即興情境,主視覺標題如旋律般在畫面流動,字母既是被吹奏出的音符,也是被彈奏的樂器,加上隨節奏拋出的夏日元素,充滿律動感地在畫面各處落腳,為專業音樂品牌注入節慶氣息,描繪出此刻即生活、生活即爵士的精神。 台北捷運旅遊票:隨時台北 以「隨時台北Taipei Anytime」為概念,用票卡作為旅行相見的第一張名片,也作為旅行結束的紀念。 「我們希望來台北的每一個旅人,都能片下一段台北的美好時光,帶回家鄉。」時間感,是到異地旅行時最有感的部分,旅行中,時間有限、時間流逝,時間的長度決定旅途的面貌,時間的變化帶來不同的風景。由於捷運票卡主要是提供遊客或平常不居住於台北的民眾使用,Rex認為,旅遊票其實代表這個城市予人的第一印象,也是第一個跟旅客產生交集的物件,可說是屬於「台北的名片」。 白輻射團隊運用時間構成不同的台北面貌作為票面視覺,體現城市的多重面向。 白輻射影像以「隨時台北Taipei Anytime」為意象,象徵著旅客感受城市的不同深度:24小時,把握時間走訪城市,捕捉台北獨特的建物形貌;48小時,有時間看見完整的日升日落,從城郊回望,看見城市與土地的關係;72小時,不只有時間看見台北的白天黑夜,更有時間看見同樣時間、地點下,台北不同的樣貌。在不同時間長度的票卡設計上,運用時間構成各式的台北面貌作為票面視覺,讓遊客在旅行結束時,願意將這張票卡帶回家中做紀念。 從感受力到想像力 綜觀在設計業界闖盪的歷程,Rex表示,近年來台灣的設計案或創作案其實越來越注重所謂的「概念」,再從中延伸出後續結果,並非僅在意「看懂」,而是已逐漸進入一個有想像力的階段,會願意針對一個新視覺進行討論,雖然難免會有正反聲音,但他認為這是良好的互動,代表大家皆有各自的解讀和想法,甚至會去探討該如何將美感注入日常生活中,培養大眾對美學的鑑賞力。 最後,針對有意走向視覺設計這條道路的設計新秀們,Rex認為「定義問題」與「換位思考」的本事非常重要,這樣才能讓設計發揮加乘的功效,「同理心」也是期許年輕學子需多學習的能力,新秀們擁有許多新的設計語言與工具的優勢,但透過設計作為溝通的語言時,必須打開感官、站在截然不同的角度思考,才有可能做出既能滿足客戶期待,又帶有高度創作含量的作品。他也鼓勵設計者多看看設計圈外的事情,多探索自身與其他行業之間的關聯、找到設計師適合的位置,不要只將自己定義為設計工具的操作者,放開胸懷、練習感受力,多觀察周遭人事物與社會脈動,或許設計的切入點與靈感就存在於身邊。 資料及圖片提供」白輻射影像 採訪」陳映蓁

Interior 323

畢業於台北藝術大學,劉榮祿在成為室內設計師前,一直從事裝置藝術、多媒材運用等相關創作,將藝術及理念體現於空間之中,當時他對於室內設計的想像有些類似於藝術,認為一位優秀的設計師可以將想法自建築延伸至室內、景觀,掌控整體空間的氛圍。但現實並沒有想像中容易,在從業生涯中,有許多挑戰等待設計師克服,他舉例,諸如行銷方面如何找到適合的業主,如何控管工程品質以達到設計理想……在完成設計的目標之前,更需要想辦法跨越種種眼前面對的現實。 劉榮祿 投入設計工作22年,創業19年 跨界建築/室內設計師及藝術家。將美學和藝術落實在設計中,藉由故事的交織,營造值得品味的空間。作品連續多年榮獲世界指標性獎項如德國German Design Award、iF、紅點大獎、英國Andrew Martin等,被譽為「空間敘事詩人」。現任詠義設計股份有限公司執行董事、台灣室內設計專技協會理事長。 經驗書 Q:社群時代,是否改變了您與團隊的溝通方式? A:社群時代拉近了人與人之間的距離,讓工作變得更為便捷,但也更為複雜。特別是大公司十分明顯,我們公司在台灣、杭州、紐約、溫哥華等地都有分公司,因為社群媒體興盛,可以在多個地方同時進行溝通與匯報,這是社群時代提供我們最大的改變及助力。同時主事者的能力也需要提升,必須能在一個點對多個地方做及時溝通,這樣的工作模式突破以往界線,是過去所無法想像的。 Q:「社交經營」與保留「沉澱空間」之間,您如何平衡? A:在有限的時間裡,通常很難去兼顧「社交經營」與「沉澱空間」的分配,尤其「社交經營」對設計公司而言非常重要,只能慢慢耕耘且無法犧牲。這件事情曾經是我從業以來的困境,我花費許多時間在想辦法做釐清與梳理,不過現在因為公司在分層管理上有比較成熟的進步,「沉澱空間」漸漸不需要花費太多時間,讓我能去完成「社交經營」的這個部分,來平衡這兩個時間的分配。 台北藝術大學,對於藝術及空間充滿憧憬。 Q:室內設計師與媒體的合作方式的改變? A:20幾年前我剛入行的時候,大部分媒體還是以市場與大眾導向為原則,缺少批判的能力,非主流的設計風格較難引起媒體關注。但隨著時代及科技的演變,這10年來室內設計師的主動性漸漸不同,尤其近幾年「自媒體」變得非常強大,當代年輕人運用自媒體的能力越來越熟稔,許多設計公司都開始經營這一塊,使媒體和設計師在合作的方式上有了巨大且複雜的轉變。如我們公司便會在合作初始即審慎評估邀約的平台在業界的評價,以及共同發表的設計師是否為我們也認可的對象;在合作的過程中,我們也會非常清晰地釐清彼此間的互動方式,將作品與理念以準確的互惠方式發展。 Q:在注重行銷的年代,您如何經營「知名度」及「品牌形象」? A:知名度對一位設計師是相當重要的,尤其在對岸,知名度對我有許多助益,舉凡業務的發展、更大的設計舞台等等,但它也會造成拘絆,例如我在台灣的知名度反而容易使業主卻步,這是我們所始料未及的。 經營設計公司的一開始就必須經營品牌形象,建立流程與方式,整個過程都要積極參與,內容包含CIS的建立、個人形的管理等等,在每個階段都有不同的作法,其中最重要的還是作品輸出的形象完整與特殊性,我比較注重在公司與作品形象給予他人的觀感。但近年來我個人除了設計層面的形象,也希望建立對社會事物付出方面的重視,促使我接任台灣室內設計專計協會理事長一職,希望能在社會服務層面盡一份心力,提升設計師在公眾形象的地位。 現場工作照,劉榮祿早期從事裝置藝術、多媒材運用等創作,將藝術及理念體現於空間之中。 建議書 Q:設計師創業所需要具備的心態與能力? A:受雇者主要壓力來自專業能力,可能多少還包含生活上的各種壓力;而創業者需要面臨的壓力則較為多元,像是公司運營的壓力、人事、業務上的壓力以及盈虧等等,這所有的壓力都會迎面而來。設計師想創業,除了需要具備設計能力之外,還必須對所有事情全權負責,以及對「負責」這件事情有一定的覺悟。 其次,除了基本設計專業以及源源不絕的創造力外,創業者更需要具備強大的洞察力,時刻觀察並自省,這將關乎設計師如何分析、思考項目的進行與佈局;設計師也應具備不斷學習的精神,才能跟隨時代變化的腳步,並掌握市場脈動。 創業初期,劉榮祿在此時便注意到品牌形象重要性,並積極經營。 Q:關於知名度與形象經營,請予年輕一代的設計師一些勉勵或建議。 所謂的品牌經營不是一蹴可幾的事情,它需要時間的累積,它需要不忘初衷、不忘理想,並永遠保持思考,去理解自己要什麼,所想表達的又是什麼,去規劃如何達成這些事情,我也想告訴年輕的設計師,永遠不要為自己設限,永遠保持超越自己的理念。 interior:回顧剛創業時的自己,您會給予哪些建言? 我會告訴過去的自己,對於未來要保持憧憬,仍然要繼續堅持自己的理念,當然我也會告訴自己要把格局放的更大,未來永遠等著我們去體驗、去克服各種艱難,去享受這些過程,這些所有的經歷與起伏,將會成為我們生命美好的詩篇。 近年來除了設計層面的形象,劉榮祿也對社會事務付出重視,並接任台灣室內設計專技協會理事長一職。 資料及圖片提供」詠義設計股份有限公司 編輯」林慧慈