Interior

315

感知光的美學與訊息 專訪姚政仲與周鍊

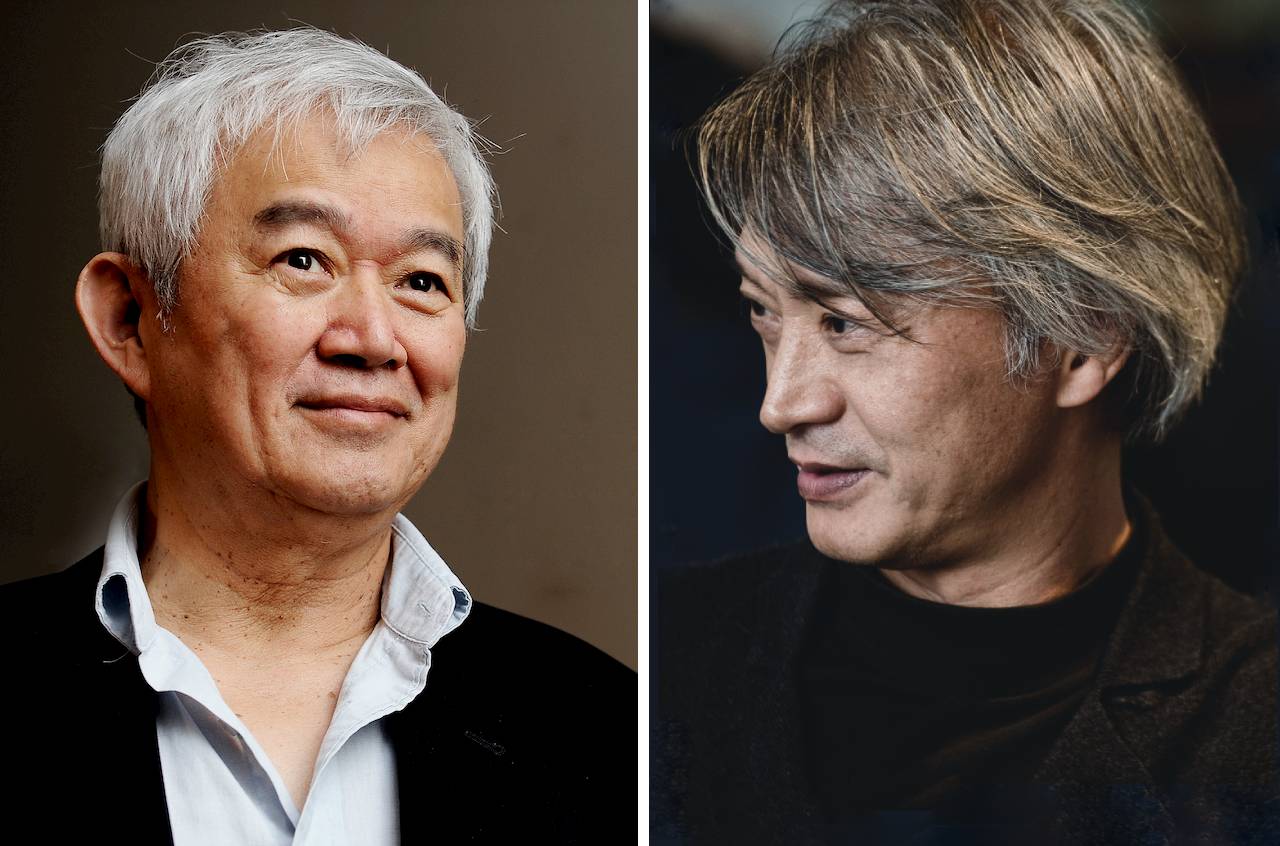

第二屆「台灣光環境獎」於2019年11月22日公布得獎名單,自5月報名開始,歷經初選與複選會議,公布3件決選入圍作品,範圍含括自小至大尺度的室內外照明,作品的內容跟類型截然不同,呈現了評選過程的客觀與包容性。並於9月現場評選後,11月在淡水雲門劇場舉辦頒獎典禮,宣布由台中花博竹跡館、高雄市立美術館脫穎而出,獲得本屆「台灣光環境獎」殊榮,同時頒發「評審團特別獎」予合歡山國際暗空公園,表揚其結合政府、業者與民間共同推動減光行動以保護自然星空的努力。 《室內》雜誌於314期專訪決選入圍團隊,此期除了報導頒獎典禮外,更專訪「中強光電文化藝術基金會」董事長姚政仲與評審團主席周鍊,以他們的視角,提出對於今年光環境獎的觀察。 姚政仲:帶有訊息的光 中強光電文化藝術基金會董事長姚政仲。 儘管甫邁入第二屆,台灣光環境獎的背後,其實深埋了中強光電文化藝術基金會近10年來的努力,透過與各地公、私單位合作的點亮計畫,以及深耕校園教育,無一不希望能使更多人意識到「光」的影響力與重要性,首屆光環境獎所引起的迴響,即為過往辛勤耕耘的成果。 董事長姚政仲分享,除了引起業界的廣大討論外,在去年光環境獎落幕後,台北市政府即召開對於公共光環境的座談討論,並規劃選定都市重要節點作點亮示範;而今年9月的「點亮十三層」更是另一公部門逐漸重視光環境的最佳證明。他認為,大眾印象中「公部門美學」五顏六色的燈光,其實是來自對於光的不了解,誤以為強烈、艷麗的燈光能引人注目,但藉由點亮計畫與地方政府的合作,使許多單位理解到,純淨且適度的燈光並不困難,且亦能使民眾喜愛,光環境獎的舉辦即為對於良好公共光環境的鼓勵以及宣揚,使大眾透過各地的實際案例,理解光與生活息息相關,並不僅限於崇高、大尺度建築才可使用。 而經過第一屆的推廣,更多業主與設計師認識並了解光環境獎所希望提倡的理念與標準,因此本次參賽作品愈加精實且多元,其中更有許多具有實際改善環境功能的作品。特別的是,作品的廣泛面向亦影響了評審討論深度,本次入圍的作品含括室內外,具有不同的環境、功能與照明表現,評審不會以相同的標準審視每一件作品,而是針對其所擁有的條件、需求、與周遭互動等,更加量身地討論每一個作品的不同。 自決選作品名單即可看出,有歷史空間如《迪化半日》,新科技照明運用如《高雄市立美術館》,或者室外公共地景《台中花博竹跡館》,姚政仲表示,光環境獎的核心即為透過「光」與環境、與人產生互動連結,因此任何空間、意義、設計方式,評審皆能客觀而公正地看待,他說明,參賽作品只要具備廣義的「公共空間」定義,環境具備一定的公共性,光環境獎便十分歡迎其報名。 《光間-流動的靜謐 高雄市立美術館展覽空間重塑》(沁弦國際設計提供,攝影:趙宇晨) 「先有一個好的環境,才有好的照明。」如同名稱「台灣光環境獎」,姚政仲表示,這並不是一項單純的照明設計競賽,設計、技術的精彩度並非唯一考量,而是更整體地探討光線、環境、生活、社會與人之間的互動。且環境並不止於建築空間,評審十分重視如何透過照明與自然生態互動,他也希望能看到更多作品,可以由更人文、更貼近土地的角度表現,使光不只有視覺上的美,而是能夠呈現訊息。 良好的光環境並非使人看見精心設計過的「光」,而是以光作為媒介,使人們注意到環境的美學,進而開始關注自身的周遭、城市、自然與生活品質。推動光環境美學多年,「台灣光環境獎」的萌芽,是對於此前努力的一次驗收,而今後光環境獎又能綻開什麼樣的花朵,令人期待。 周鍊:美學來自感知 台灣光環境獎評審團主席周鍊。 觀察今年光環境獎參賽作品,評審團主席周鍊認為,由於光環境獎仍處於開創階段,整體案件方向上大多與去年相似,但亦可見許多差異之處,最明顯的部分即為「室內光環境」案件數量增加,代表著有更多人意識到光對於生活及室內環境的影響。他說明,室內照明設計需同時兼顧環境、功能與心靈感受,對比室外「大環境」的照明更重視個人的「微環境」,因此若有更多設計師意識到室內光環境的重要性,對整體而言是極其正面的現象。 「光環境獎意義在於營造體系裡起的變化。」周鍊說明,由於不少案件皆需要兩年以上的時間完成,於設計案成果上並無法看出明顯差別,但在實務體系上,他相信已引起了一些變化。回顧首屆光環境獎所收到的迴響,周鍊期待能藉由獎項的舉辦,培養光環境團隊的感動、參與感及自主感,更多提出自身的看法與觀點,使照明設計不僅於單純的功能性與視覺性,而是更富含心靈的累積與文化沉澱,使技與藝達到平衡的展現。 周鍊亦提出另一個有趣的觀察,部分設計師會認為公部門的案件繁瑣桎梏、無個人發揮空間,但其實在不少公部門的設計案中,反而相較私人企業更願意提供在地設計團隊創意空間及實踐的機會,同時亦關注本土人才的培育。 《2018台中花博竹跡館》(偶得設計提供,攝影:夏新建築攝影工作室 / 楊士宏) 本次評選過程與方向皆與第一屆大致雷同,但新增多位來自建築、室內設計界的評審,不僅設計經驗豐富,也清楚光環境的社會地位及對大眾生活的影響,並深切相信視覺與心理的互動關係,以各自的專業對作品進行評選。周鍊提到,作品能否入圍是相當明確的,設計是否到位、是否能帶來視覺或心靈上的感動,評審皆能立即決斷,因此本次10件複選入圍作品皆符合光環境獎的主旨,即以光提升生活,但最終入圍決選僅有3件,周鍊認為在於設計及表現能力上的不足,具進步空間。 3件決選入圍作品皆為照明設計與建築營造團隊合作的精彩心血,為大眾提供了舒適且健康、多元而具內涵的光環境。其中針對《迪化半日》,評審深論許久,有數位評審委員認為這是一個值得鼓勵的多元設計行為案例,但另些評審委員則提出,入口的商業空間光環境在視覺感受上與大稻埕歷史街區無法融合,最終選擇另外兩件作品。 談到台灣在光環境觀念或產業面上的轉變,周鍊認為可以分為兩大方向,首先是公部門的主導參入,更加重視城市、公共空間、文化及古蹟的夜間光環境,而且能夠主動邀請照明專業人士加入,甚至交由設計師主導;其次則為產業界愈加尊重設計專業,使團隊之間的合作更加融洽。 周鍊建議,若要提升台灣光環境,對於設計師而言應當更注意自身的品味、品質與品行,即在人文與技藝上多所磨練經驗,並善待每次與人的相處;而針對大眾而言,更應該透過教育提升民眾的感知能力,使其能夠欣賞並體會良好的光。他舉例,「美學」(aesthetics)一詞的原意即為「感知」,期許台灣光環境未來發展能更注重追求內涵及內心,而非視覺上的「美」。 資料與圖片提供」中強光電文化藝術基金會 採訪」林慧慈

Interior 314

談起「迪化半日」的案子,與陳宇晃設計師緣分相當深厚,設計者為多年好友許華山建築師,而業主尋覓已久的老屋,便是自己大嫂的老家。 《迪化半日》 本案為迪化街上的茶文化空間,第一進作為商業用途,展示並買賣茶具及陶藝品,經過中央庭院後,第二進則為茶屋空間,能在此休憩飲茶,也會舉辦茶文化相關活動。基地為百年古宅,具有歷史建物價值,第一進建物結構皆需避免更動損壞,同時整體氛圍也需融合於迪化街歷史街區之中。 設計師將此案的設計主軸區分為二,一是情感連結,以光呈現台灣熱情好客的「奉茶」文化,配合長型街屋特性,燈光自前而後越來越暗,希望營造越來越沉靜的氛圍,安定人的心靈;其次則為永續保存的概念,避免更動原先建築,大多選擇活動式櫃體,並活用基地原有的文物,如沙發及石臼等,以微光點亮,訴說空間原有的故事。 考量預算限制,設計師將照明迴路分區,提供業主依照室外光線手動調整燈光,特別的是,設計師規劃在夜間關閉天花照明,僅保留少數光源,使空間整體更加內斂沉穩。而戶外騎樓燈光亦降低亮度,僅打亮材質營造歷史感,使行人視覺能受到店內吸引,進而產生一探究竟的動機。 除了以明暗型塑氛圍外,此作照明的另一重點在於呈現茶具及展示品,將線型LED燈嵌於展示櫃層板下方以隱藏燈具,自上而下的照射則能修飾茶具,陶藝品部分則利用層櫃錯落空間,自旁打間接背景光,以突顯展品質感。 以「恰到好處」為設計準則,不缺乏亦不過於浪費,僅以適量的燈光點亮空間。陳宇晃認為,照明設計中最重要的部分即是「傾聽」,由於案件大多為團體作業,如何傾聽彼此的意見,同時尊重建築與環境,藉由光彰顯空間的故事與涵義,是照明設計師的職責。 他特別提及近期由台電主導的「點亮十三層」計畫,儘管目前台灣多數人對於照明的理解仍不足,但在中強光電基金會等單位的推廣下,越來越多人投入照明設計的領域,也帶動公部門的參與。陳宇晃也希望能透過此案,傳達照明設計的「簡單」,光與人們的生活息息相關,並不需要大尺度的空間或預算,只要找到適合的照明設計師,便能擁有良好的光環境品質。 資料及圖片提供」原碩照明、中強光電文化藝術基金會 攝影」游宏祥攝影工作室 / 吳國豪 採訪」林慧慈

Interior 314

由350根孟宗竹及3萬片竹篾編織而成,恢宏的線條起伏比喻台灣中央山脈意象,白日裡因竹編材質而樸素靜雅的竹跡館,在夜間加入燈光輔助後,卻儼然成為金碧輝煌的宮殿。 陳怡彰設計師提到,照明設計不應為空間加入過多註解,而是著重於如何透過「光」呈現空間建築理念,並滿足使用者的需求,以本案為例,即著重於呈現設計者對於建築結構及竹製材質的理解及應用,透過夜間照明吸引民眾親近,並保留未來多元使用的彈性。 《2018台中花博竹跡館》 竹跡館在內部空間、外觀結構及周邊環境3個層面皆有不同考量:內部透過燈具選擇與配光布局,使用3000K的暖白光色,從低位斜打光線強化竹編牆面質感,並避免強烈明暗對比;外觀利用水面上方陰暗處隱藏燈具,僅打亮主結構部分,再藉由內部透出的光源產生「Lantern effect」,配合竹造鏤空設計,營造不同視覺穿透層次;周邊環境則以「和諧共處」為旨,刻意減少外觀照明表現,使展區與公園不因建築強烈光感而變得晦暗,僅利用竹跡館周邊的水池反射倒影,使虛實對話。 除了作為公共裝置,本案亦考量花博期間的容納人數及空間舉辦活動的可能性,為此將照度提高至150到200勒克斯,佈光時亦兼顧垂直面需求。設計師希望竹跡館無論是在花博期間作為博覽會場館,抑或回歸鄰里休憩空間,光環境的營造都能延續空間的表情,利用「光」拉近民眾與空間的距離。 陳怡彰將照明設計師的能力比喻為一把鋒利的刀,依照設計者思維的不同,刀具能傷人亦能成為烹飪美饌的利器,因此作為光環境設計者,除了專業之外,更需要擁有良善的「處世態度」,才能善用能力,為使用者提供良好的光環境。 花博期間滿滿的觀展人潮成為其設計理念最好的證明,閉幕後由民眾主動發起保留竹跡館的行動,也使陳怡彰相當感動,他強調,照明設計並非為使人「看到光」,而是藉由妥善規劃,以光串聯環境、空間與使用者,使空間融入環境之中,並讓使用者感受到空間的美好,最終產生情感連結,將光環境設計的思維融入日常生活。 資料及圖片提供」偶得設計、中強光電文化藝術基金會 攝影」夏新建築攝影工作室/楊士宏 採訪」林慧慈

Interior 314

由中強光電文化藝術基金會主辦的「台灣光環境獎」邁入第2屆,於7月截止報名,並於8月公布10件複選入圍作品,再於其中評選出3件作品入圍決選,最終將於11月底舉行頒獎典禮,公布得獎名單。本次決選作品遍布北、中、南,功能面向廣泛,且涵括室內外光環境之營造,《室內》雜誌於頒獎典禮前,專訪3件決選入圍作品照明設計師,分享其設計理念,並談談他們對於台灣光環境現況的看法。 《光間──流動的靜謐 高雄市立美術館展覽空間重塑》 提到美術館,許多人會聯想到的便是黑暗、安靜,而略帶點沉寂的空間,光束聚焦於牆面畫作上,或者自上而下投射雕像,高對比的光與陰影,其實並不利於欣賞藝術整體之美。 高雄市立美術館於2017年轉型行政法人後,期待展覽內容自傳統殿堂型藝術更加拓展,邁向當代性新型態美術館,為滿足展覽內容多元需求,空間的改造勢在必行。自104、105兩間最大的複合式展間始,由禾磊建築提出「光間」概念,並邀請沁弦設計參與照明設計。 林靖祐設計師提到,「光」在展覽空間中扮演相當重要的角色,除了營造整體氛圍外,亦需襯托展覽作品的最佳狀態, 此作以多迴路分段調控的「光膜」系統作為主軸,輔以空間設計,清楚界定不均質的自然日照與可控的人造光,使展品不會受到天候影響並能擁有均勻灑落的頂光。 不同於傳統聚光燈的「黑盒子」展覽型式,柔和的環境光除了提供空間中的基礎光照,更使「人」成為空間中「存在」的一部分,同時也使高美館成為國內公立美術館中首個採用科技光膜系統打造的新型態展覽空間,賦予觀者新的美術館體驗,進而與展覽產生不同互動與情感交流。 除了以天花光膜營造環境光外,亦輔以可單點調控的軌道燈作重點照明,使空間更適於配合各展覽主題及展品差異,且兩者皆可以 無線 wifi 調整不同亮度,方便展覽照明因應內容彈性呈現,並避免因空間尺度過大導致不利施作的問題。 設計師認為,當代的美術館應該提供簡單而純粹的空間,但保留無限可能性。美術館空間的主角為展品及觀眾,空間僅作為舞台,提供各藝術家與策展團隊恣意發揮,他舉例,自展間完成後的展覽,策展人不約而同地選擇將兩展間以一明一暗的方式配置,使展覽內容具有更多變化。 林靖祐分享,良好的光環境並非精雕細琢,而是以人為本,使空間中的人感到舒適,然而目前台灣公共空間普遍有過亮、 眩光、色溫不均等的問題,因此如何喚起大眾對於光環境的敏感度及要求,便成為重要且首要的任務,同時他也期待此次「光間」帶領高美館自殿堂走向融入式展覽體驗空間的改造,能為台灣大型藝術展覽空間光環境提供新的思考。 資料及圖片提供」沁弦國際設計、中強光電文化藝術基金會 攝影」趙宇晨 採訪」林慧慈

Interior 314

一年一度備受關注的金點設計獎(Golden Pin Design Award)已於日前公布標章得主名單,今年共有64件作品入圍「金點設計獎年度最佳設計獎」,並將於2019年12月5日頒獎典禮揭曉最終得獎結果;而《室內》雜誌作為金點設計獎官方媒體合作夥伴,也將進行一系列標章得主深度報導。本期將介紹由We GRAPHIC DESIGN(維莉圖像工作室)所創造的基隆和平島公園品牌識別系統項目,邀請負責人Willy與讀者聊聊她的創業歷程、以及在實務操作上的觀察想法。 We GRAPHIC DESIGN 「圖像是我們交流的方式」。We GRAPHIC DESIGN相信視覺語言應該是簡單、直接的,也相信視覺可以創造溝通方面的力量!工作室持續採用「設計思考」提供解決方向,世界無論如何快速變化,提供「以人類為中心」的方式應對所有環境變化,透過設計思考驅動概念,創建品牌標識、視覺藝術、導視設計、包裝設計、出版設計和內容創作,持續建立跨界合作執行解決方案;最大的優勢是透過積木概念構建每件專案所對應的人力及收費方案,強化客戶與團隊協調能力,激發共同協作的創造力和執行力,落實設計思考和實作執行的真實融合。 在進行品牌識別系統的規劃時,首先需要深刻了解企業組織架構、精神主旨等細節,充分了解背後的發展歷程與未來目標,才有可能從中找到突破點,設計出令人印象深刻的標誌。因此Willy初接觸委託時,會先提供一份公版文件給客戶填寫,讓彼此初步了解,確定簽約後,會再提供正式文件資料,並陪同客戶撰寫,在過程中清楚且循序漸進地領導問答,剖析客戶內心真正的想法,找出品牌發展的軌跡;Willy說,視覺設計需要吻合品牌的生存模式和競爭概念,才有可能延伸出更多細項發展,如何讓品牌在同性質的領域裡被消費者記住,進而產生影響力,是她覺得品牌識別系統最有魅力的地方。 和平島公園品牌識別系統二三事 以和平島公園一案為例,團隊希望朝「地質公園」的方向前進,期待藉由開放這個往昔為軍事管制區、以及因颱風侵襲而封閉的絕景秘境,活化整座城市的發展,因此在品牌定位上以「觀賞奇岩地景不分晝夜」作為地質公園的核心,並啟發標誌的發想源頭:從和平島這三個中文字中發展出相對應的「晝、夜、島」符碼,宛如永恆不滅的奇幻之美。標誌可組合,也可個別拆解靈活使用,「和」字中的太陽說明日出日落的絕美景觀;「平」字的星光隱喻綻放在星空下美麗的奇岩;「島」字中的島嶼則賦予海浪和島狀意象的連結,象徵大地孕育著豐沛生命力。公園經營團隊圍繞著與自然共存的理念,將解禁的秘境如曾被外國媒體選為全球最美日出之一的豆腐岩,和眾多隱藏版的奇岩怪石、海蝕地形,透過商標設計闡述和平島不分晝夜都很美麗的意蘊,大眾觀看這個視覺即可直覺性地聯想到和平島景象,強化品牌予人的記憶點。 「非常開心能為自己的故鄉基隆盡一份心力,將品牌識別的概念帶進這座港灣老城鎮,並希望藉由金點設計獎的傳播力,吸引更多有才華的人回鄉,活化在地,發展出更具未來和競爭力的城市願景。」爽朗的Willy在採訪時如此說道。和平島公園為OT案,政府投資興建完成後,委由民間機構營運,針對視覺形象部分,公園方在初期徵求許多設計師參與面談,大多數設計師提出所謂CIS概念(企業識別系統,在台灣目前大約僅著重於其中的視覺LOGO),而Willy團隊則提出「品牌識別系統」概念,著重於探討品牌的核心價值,並從中找尋與他人的差異,藉由視覺效果脫穎而出,確保具有高辨識度。表現一個品牌的途徑,不僅止於LOGO,而是透過承諾、品質、服務等多面向組合而成,Willy說她曾提供公園團隊一堂「品牌干我屁事」的課程,以簡報逐頁導出品牌觀念建立的重要性,例如當一個人穿著制服時,其行為舉止會讓外人對公司產生直覺聯想,由此可知真正的品牌價值是有形和無形的加乘,是全體員工必須維護的使命。 除了操刀和平島公園的LOGO設計外,亦針對伴手禮部分進行腦力激盪,她從「如何把和平島公園的地質人文,帶回家!」角度切入,打造出「史詩泡沫劇-仿書精裝岩石手工皂禮盒」,禮盒材質選用日本水漾紙,從400多年前為了爭奪和平島,西班牙給荷蘭的第一封戰帖延伸,揭示和平島從17世紀以來的殖民與軍事基地過往,透過簡述島嶼歷史,重現在地人文故事;而內容物則與基隆在地手工皂餅業者沐澧合作,取公園中頗負盛名的豆腐岩、蜂窩岩、燭心岩的造型,用天然原料手工製作出岩石皂,讓遊客可以將奇岩怪石帶著走,跳脫一般伴手禮的想法,不僅具有和平島公園專屬的代表性,亦兼顧了生活實用性和保存便利性,還原當地時空舞台的理念更讓禮盒榮獲2019年基隆十大伴手禮的肯定。Willy在經手品牌識別系統時會做通盤設想,讓所有周邊商品、指示規範、事務用品都以此為主軸呈現,企圖以文創方式展現基隆獨特的土地美學,持續傳播文化力量並強化地區經濟發展。 設計思考的養成 詢問Willy身為一位品牌識別系統設計師,需要具備的條件有哪些時,她以自身經歷為例,認為「設計思考」的培養非常重要,在每個委託案中,最精華的即是與客戶說明溝通的PPT簡報,簡報由兩部分構成:客戶現況&想到達的目的,兩者之間的鴻溝該如何被串聯,就是設計思考發揮作用的時刻。品牌識別系統就像是武器,明確且容易留在大眾腦海中的計劃才可行,Willy憑著過去十幾年任職於台灣前十大4A廣告代理商創意部門所累積的專業經驗和設計思維,從各領域、角度剖析不同解決方案的可行度與平衡性;執行專案時會採取「積木模式」,因應客戶所需,在每個環節加入不同跨界創作者共同參與,以多元思維詮釋創意想法,簡化意圖並加強品牌精神和圖像的連結,以達成客戶要求。 Willy提到在廣告公司時經常得同時間操作數個案子,蠟燭兩頭燒,如今身分轉換成設計師後,可以按照自身腳步和預定時程盡心完成每項委託,也因為跟客戶關係變得更直接緊密,亦從中獲得許多真摯的友誼。工作上的挑戰接踵而來,享受壓力也是日常一環,她建議有意願踏入此領域的人,要練就隨時偵測自己不足、並迅速補給的能力,也要保持正能量,避免讓工作情緒影響周遭的人;此外,她也分享自己是在39歲才踏上創業之路,鼓勵有志之士不要因為種種外在限制,而阻止內心對於設計的熱情,企盼有更多人才進場,推廣與設計共存的美好。 同場加映 AGAR-AGAR Brand Design We GRAPHIC DESIGN近期亦完成一個基隆傳產品牌的案例。台灣北部海岸的「原生藻類鳳尾石花菜」,從日治時代便以採集式經濟活動延續至今,為讓無形文化的觀念與時俱進,從事水產批發的基隆岑品事業創建了傳統產業活化重生計劃,致力於發掘基隆在地的獨特海洋食材,並以領先技術革新傳統工法,將原本採集後石花菜須經六泡六曬才能熬煮食用的限制,轉化為即拆即食的特產伴手禮,縮短產地與餐桌的距離,創造「在地人情味,以食材旅行」的體驗。品牌設計以「合文創字」作為核心,拆解原生藻類鳳尾石花菜的鳳、尾兩字,再重新組合而成,風格調性則參考早期日本琉球的海女採集歷史文化。 資料及圖片提供」維莉圖像工作室We GRAPHIC DESIGN 採訪」陳映蓁

Interior 314

「做這麼多年設計,我發現通常成功的設計案,都是在各種意外、巧合及不得已的狀況下創造出來的,越是艱困的條件,越能誕生出最好、最特別的設計。」朱志康如此說道。「超級南」,便是一連串的驚喜與驚嚇集結而成的心血作品。超級南,也是超級難,離開五光十色的大城市,如何使「設計展」走出同溫層,與大眾生活及土地連結,是本次展覽設計首要解決的問題。 「超級南」空間統籌朱志康設計師。 「我們的第一目標是不要只有同溫層來看設計展,要讓大家知道屏東多棒。」 展覽主軸「超級市場」,來自一次策展人聚會時的突發奇想,觥籌交錯間,負責「屏東西」的吳孝儒率先提出構思,一群人興奮地討論著,如何以最貼近生活的超市「顛覆」設計展帶給大眾的印象。然而,「日常」的設計或許才是最困難的部分,每個人都去過超市,但到底是哪些元素構成超市的核心呢? 朱志康嘗試過許多失敗的方案:「貨架」置放於基地廠房之中,看起來如同倉庫般雜亂;「吊旗」無法令人第一時間聯想到超市;小攤位的劃分看起來更像夜市……百思不得解之下,設計團隊決定親身走一趟大賣場,才發現最重要的元素──手推車,而且是行進間的推車。滾輪叩囉叩囉的聲響加上鼎沸人聲,才真正完整了超市的形象。手推車總是放著滿滿喜愛的商品,如同將期待與歡樂也填得滿滿的,這正是朱志康希望帶給觀展者的感受。 此外,「去設計化」亦為一大主軸,朱志康認為,這次的展覽是要以設計的能力向大眾介紹屏東,不該固守典型美學而搶走展覽內容的風采,因此他花費許多時間在推翻自己的設計,試圖打造一種普羅大眾及設計師都能欣賞的美,朱志康形容自己是「自斷手腳」,但自結果看來,這個「沒有設計」的設計展確實成功地打破同溫層,在兩周展期內吸引了425萬的觀展人次,突破了台灣設計展有史以來的紀錄。 「這次經驗讓我發覺,只要有決心想做,老天爺真的會幫你。」 朱志康笑說,一開始完全沒料到屏東縣政府文化處會同意這個方案,畢竟要讓手推車動起來,對文化處而言也是一個巨大的挑戰,所以公部門的全力支持,令朱志康十分感謝:「我說我們時間不夠,縣長便協助將場地工期壓縮將近一半。他們知道他們的目標,也理解我們的想法,這還蠻感動的。」 為了做出手推車裝置,設計團隊找了從北到南大大小小的工廠,但礙於時間及預算,多數的工廠都不願意冒險,萬念俱灰之際,朱志康在友人的介紹下,找到了雙龍園布袋戲團的吳泳興團主,一位興趣是改裝布袋戲戲台的師傅,他所經手的戲台軌道,能承受人站立其上,輸送帶還能前進後退,因此師傅也相當有自信能完成這項「超級南」的任務。 空間統籌朱志康(左)、手推車執行製作吳泳興團主(中)、日光照明設計總監李其霖 (右) 或許是這樣天不怕地不怕的熱血感動了老天,儘管施工期間每天都有意想不到的狀況發生,「雲霄推車」仍如期完工。朱志康分享,當大家覺得這件事「很好玩」,便會有熱忱來克服困難,吳師傅如此,設計亦如此。而另外一位照明設計師的熱忱,也是促使此次設計展成功的關鍵之一。 如何擁有超市的氛圍,但除去超市的雜亂與俗氣,保留優雅美感,是一個巨大難題,朱志康找來李其霖設計師擔任燈光顧問,紙製的燈罩為李設計師學生時期的得意之作,加入進口黃色燈片調整日光燈色彩,造型亦為功能服務,上半部打亮基地天花結構,向下的光源僅露出局部,避免干擾各展區規劃的燈光,中央露出微光的內層則修飾了燈具造型,使展場氛圍在入夜後呈現不同面貌。 「設計就是要在吵吵鬧鬧的過程中,顛覆再顛覆才能前進。」 具有多年國際經驗,朱志康認為,台灣近年來的設計越來越好,在此次的設計展裡,他也看見許多年輕而優秀的設計師,且風格相當多元。他提到,10年前社會上普遍推崇同一種主流設計價值,也因此,設計師很容易被取代,但這2、3年來,朱志康看見某種「台灣味」隱隱然自土地萌芽而出,或許會經歷不斷地顛覆、重來的過程,但若台灣希望像德國、義大利那樣,擁有屬於自己的設計,這種階段性的陣痛便是必須。 朱志康也分享,有越來越多的業主願意在設計上冒險改變,例如他近期參與的台北陶朱隱園豪宅設計案,以及此次的屏東縣政府文化處。台灣的設計能力與環境其實不差,如果遇到願意給予信任及揮發空間的業主,朱志康鼓勵年輕的設計師應該勇敢嘗試、冒險,為設計開創亮點。 資料及圖片提供」台灣創意中心、朱志康空間規劃 攝影」李國民 採訪、撰文」林慧慈

Interior 313

以「華人人文,家庭溫暖」作為核心的居家用品品牌JIA Inc.品家家品,專注於提供優質的飲食烹飪產品體驗與服務。甫於2019年9月中下旬推出的「JIA虹彩鋼 賞味」系列商品,與素有「工業設計界一抹溫暖的微風」美譽的日本第一女工業設計師柴田文江(Fumie Shibata)合作,主打料理、上菜、收納、外帶一「器」呵成的創新飲食烹飪型態。《室內》雜誌受邀前往參加發表會,並與柴田女士進行專訪,聊聊她的設計思維和理念。 柴田文江Fumie Shibata Design Studio S創辦人,日本首屈一指的工業設計師,來自山梨縣,畢業於武藏野藝術大學。於日本東芝(Toshiba)設計中心工作數年後,創立自有設計工作室,產品設計跨足電子產品、醫療器材、文具、家具、餐具、生活用品、甚至膠囊旅店等,為眾多知名品牌提供設計服務,獲獎無數,包含德國iF設計大獎和日本Good Design設計大獎。 設計風格以細膩、溫柔著稱,被認為是「工業設計界一抹溫暖的微風」,即便經手冷硬的電子產品或醫療器材,都能展現出圓潤、貼心、友善的設計細節和態度。2014年起,受邀返回母校武藏野藝術大學擔任教授;2018年起擔任日本優良設計獎(Good Design Award)評審委員會主席。 日常中的料理和用餐時光,不僅要吃得健康美味,更應該充滿趣味且令人期待。「虹彩鋼 賞味」的鍋具碗盤組擁有多種尺寸和深度,模組化設計搭配完整周邊配件,讓使用者不再受限於飲食烹飪的器具和環境,反而有更多靈活樂趣和自主性。 市面上極度罕見的虹彩鋼製品須經過超過60道工序,並於超過攝氏800度高溫反覆燒製而成,不鏽鋼內胚結合琺瑯工藝,利用全新專利塗裝技術,免去傳統生產過程的電解、酸洗環節,更加環保且安全,也更加耐酸鹼、耐腐蝕;製成採靜電粉體噴塗,琺瑯瓷釉表面薄透均勻,污漬和細菌不易殘留,易於清潔。在設計上則希望打破對烹飪器皿的刻板印象,鍋具上桌後是極具美感的碗盤,碗盤其實也能上爐火加熱,彼此間不再有明確的界線。 何謂設計? 柴田文江於專訪時提到她在接觸一項新商品的委託時,不單單注重形態和顏色等表象物質,如何賦予產品新的價值、為人們創造新的生活方式,是她所重視的要點;身為一位設計師,她每天都在定義何謂設計的意涵,對她而言,設計的存在是希望可以解決問題,她透過大量的實務經驗來實踐理念:藉由設計,讓大眾的生活更人性化與便利。 好的設計不僅只侷限於模樣外觀,而是必須具備「持續性」的觀念,一項物品應該可以長時間被拿來使用,而非單一次用過即丟,且亦須有「未來性」、「前瞻性」的輪廓,科技和技術進步得很快,她認為設計的價值就是串連兩者的智慧並應用於生活中,因此她力圖在設計師和消費者的角色間換位思考,並關注當代使用者的需求,帶來簡約細膩又多功能的各式商品。 例如本次聯名商品的英文名「Gather」即是由柴田文江命名,她希望突顯料理與用餐的相聚時光,強調「聚」的概念;而模組化的圓弧線條則為商品帶來系列感,搭配多功能配件即可完成多數料理手段,亦可做堆疊收納,適合現今的小坪數居住空間,讓生活不受侷限。 當提及如何維持對工作的熱忱時,柴田文江說其實沒有什麼訣竅,設計對她來說就是件再自然不過的事,無須特別維持,這股力量就已深刻內化成她的一部分,且她自認是個勇於接受挑戰的人,喜歡接觸許多不同類型的事物,也樂於跟他人相處交流,不封閉自己的眼界,多方觀察,對工作就會有源源不絕的想法。 而此次與JIA合作時,除了針對產品與團隊進行討論和發想外,在如何料理食物及保健等話題,亦有大量的切磋和交流,這是她覺得很有趣的地方;因著設計師這個角色,她得到許多不同的珍貴經驗,這些都可以作為養分,並在需要之時轉化成設計語彙。柴田文江自2018年起擔任日本Good Design評審委員會主席,針對未來設計趨勢,她表示從人的需求切入、優化人類生活是日後發展的兩大重點,設計若僅關注經濟性或合理性,反而會喪失其溫度,因此「人情味」一直是她所追求的精髓。 資料及圖片提供」JIA Inc.品家家品、Design Studio S 採訪」陳映蓁

Interior 311

2016年成立的《筑子》,是以台灣原生竹材為料的竹編工作室。創辦人兼工藝師楊筑鈞,取自己名字中與「竹」的相關來為品牌命名,她笑說這個巧合讓她對竹編工藝有種更親近的感覺,輕柔的品牌名稱也有助於拉近與大眾的距離;筑鈞藉由無碳的手工生產方式,賦予逐漸凋零的傳統技藝新生命,並傳遞她對土地的尊重關懷,以及對日常生活的真誠心意,希望將這股力量,感染更多關心環境與工藝的夥伴。 “竹材的處理是減法,編織則是加法。透過竹篾一根一根有條理地加上,以竹編特有的圖樣,編織成器皿的模樣。” 筑子 筑子,以工藝師楊筑鈞自己的名字中與「竹」的相關來命名,成立於2016年,起初作為紀錄投入學習台灣竹編工藝的過程的平台,希望能夠將竹編的技術以圖像、文字的方式分享給大家;並於2017年開始開發相關生活器具。 在還沒開始學習台灣竹藝之前,她從事包袋設計的工作,善於用電腦繪圖,以多元布樣變化做出不同的質感搭配,出於對包袋的喜愛,遂開始學習真皮車縫、手縫,透過手作摸索,開啟了對於材質的好奇心與手作的熱情。但楊筑鈞始終在找尋有沒有什麼材料從生長、取材、到生產都能夠更貼近大自然,直到接觸竹子。 竹子是亞洲原生、取自於山林的植物,生長週期相較於木材短,且可依據不同的製作需求取材不同年齡的竹子。竹藝編織需要透過職人的雙手,耗費很長的時間和精神,從選材、材料處理、手工製作成品,一步一步耐著性子完成。雖然很耗時,產能也不如機器大量製造的快速,但能透過雙手,親自打造著心中理想的生活器物,以這樣的方式傳遞自己的心意與信念。 筑子持續開發兼具現代美學與實用的日常生活用品,目前已有5系列商品,如六角孔菊花邊隔熱墊、杯墊、淺盤、花器、果籃等。挑選台灣在地原生竹,透過處理方法的不同,產生色彩、質感各異的作品,也可根據需求,客製獨特商品。 「竹編,在日本可是被稱為竹細工」,採訪初始,筑鈞便分享到。由此可知,竹編工藝的精細是眾所皆知,但造就這份細膩品質的背後,所需耗費的時間與人力成本,卻是竹編技術在台灣日益式微的原因之一。在踏入竹編的世界前,楊筑鈞是位從事包袋設計的工業設計師,她身處在一個大量「量產」的產業,雖然製造這件事某些方面來說有其必要性,但卻讓她內心燃起一股罪惡感;另外,她也不停的在思考有沒有什麼台灣在地性,且又符合環保的材料可以運用,在某個因緣際會下她接觸到台北工藝中心的竹編課程,學習的過程中她慢下了生活步調,重新檢視自己,並喚醒了幼時對於手作的記憶和溫度。 用天然中藥材作為染劑,雖然耗時,但卻對人體和土地無害。 談到創立品牌的緣由,筑鈞表示當初架設粉絲頁的目的單純就是紀錄與分享自己學習竹編的點點滴滴,爾後開始有些異業合作和商品推出的機會,在多方嘗試下《筑子》開始有了品牌的雛型,她以台灣原生竹材進行編織,以多元的產品、和工藝學習課程來推廣竹編,透過「手藝傳承」、「知識分享」、「工藝設計再進化」等理念,讓經典編織工藝再次回到你我的日常。 竹編的美,是由時間與耐心淬鍊而成 筑鈞說,她希望讓傳統手工藝可以回到現代生活,由於植物編織的在地性強烈,製作出的器皿形狀跟編法,其實背後都有其故事或意涵,因著地區的差異,其代表的生活道具也有所不同,而材料運用也非常有就地取材的特色。每一項成品,都是製作者投注大量心力的結果,她相信自己的真誠心情和手作溫度會透過作品傳遞出去,企盼可以用有著滿滿心意的器皿來跟大眾交流。 竹編花瓣果籃為2019年新品,能夠放在廚房承裝水果、薑、蒜、乾貨等;流線型的自然編紋,也適合擺入植物,作為室內裝飾。 此外,筑鈞平常有在練習馬拉松,雖然這件事看似跟竹編創作八竿子打不著邊,但不論是工藝創作或是馬拉松,兩者都需要花費大量時間、毅力,透過練習馬拉松,她強化了自身的耐心,學會在跑步過程中找尋值得關注的事情,她將這些領悟投射到竹編工作上,督促自己每天都要花時間做一些基本功,與竹材培養感情,讓自己的雙手和身體記得律動,保持對所做之事的熟悉和熱忱。 六角孔編花器亦是新品,運用六角孔立體編織技巧,置入常見的玻璃罐,賦予植物造景新裝。 有鑑於近代居家以簡約俐落風格為大宗,為使其協調的融入現代室內空間,作品造型盡量簡約,並以「老手藝,新工藝」作為產品開發的主軸。至於材料的蒐集與處理事宜,楊筑鈞提到,台灣南投竹山盛產竹料,她亦有合作的廠商會協助配送材料至工作室。各地區生產的竹材質感也有所不同,比方說台灣竹較東南亞竹材有彈性、也較硬,因此整體來說也比進口竹製品耐用;前述所提各式織紋有其意義,例如六角形的結構張力較強,可以用少量竹片隻數作出強度足夠的籃子,適合拿來裝大型/量蔬果;而十字形則屬於紋路密但較不堅固,通常用於裝放細小物品。 筑子日前在華山未來市的創作展「家的記憶」。楊筑鈞將自己對家的記憶投射在作品中,樹蔭搖曳、光影交錯、蝴蝶飛舞,構築起這件大型裝置。 產品所使用的材料種類大致分為「水煮竹」、「煙燻竹」、「染色竹」三種,水煮竹是由台灣桂竹經過水煮除脂處理,顏色會呈現帶有光澤的黃白色,經過水煮除脂的竹材,會排除內部積藏的水分,較不會發霉,容易保存;而煙燻竹則由木材煙燻6至7天,表面帶著天然棕色光澤,並帶有煙燻香氣,具防蛀、驅蟲等特性,至於色彩部分則是用中藥材進行調配染色,透過拿捏多種藥材的比例,長時間熬煮並浸泡,使之達到上色目的,筑鈞表示,操作過程其實有許多不定因素影響著成品,由於成分天然,也不像化學染料,一丟下去即可看見效果,染色步驟雖需耗費大量時間,但卻可以落實她希望對土地良善的精神。 工作坊紀實。希望藉由每次的工作坊活動,讓更多人知曉手作的溫度,更愛惜土地以及那些稍縱即逝的美好。 台灣的竹編在過去是因為生活所需而發展出來,大部分為農用具,故講求耐用度,時至今日則轉變為精緻的民生用品,產品處理上就須更謹慎,也因此技藝精細且品質高,可想而知就必須付出更多人力成本,筑鈞認為這是竹編的優點,也是缺點,在人力高昂的今日,願意投入這個得付出大量時間,但產能卻不如機器的產業的人數比例日益減少;對此,楊筑鈞舉辦多場大大小小的工作坊,希冀透過努力推廣,讓更多人了解竹編的優美和療癒,她說,其實社會上還是有很多重視傳統技藝的人,不論是參與工作坊,或購買產品的民眾,大家事後給予的反饋都很正面,而這些話語對楊筑鈞而言,是非常巨大的成就感,也成為她不斷前進的養分。 細部照。由兩個元件組成蝴蝶意象,隨著微風飄逸,有著令人目不轉睛的魔力。 提及品牌未來規劃,她表示日後想開一間植物編織專門店,內容含括台灣各式耐用且品質優良的素材,如香蕉絲、苧麻等,也想開設長期編織課程,讓教授內容可以更深入且有系統;另外,也想嘗試跟不同類型的空間合作,佈置大型竹編裝置,增進自己使用竹材的靈活度,玩出更進階的成果。筑子甫於7月中下旬時至日本大阪梅田阪急百貨參加Asia Fair 2019快閃店活動,筑鈞十分珍惜每次與人交流的機會,她希望能穩紮穩打地將品牌往前推進,讓世界更多人了解台灣工藝之美,也豐厚自身眼界。 資料及圖片提供」筑子 採訪」陳映蓁