攝影不僅是記憶的載體,隨時代更迭、攝影設備的演化,影像的紀錄和傳播對人們的意義也在無形中脫胎換骨,從被動保留記憶裡的畫面到開始思考畫面的結構和涉入元素,經歷數位化時代後的人們化被動為主動,將其納入藝術的範疇,在當代的影像作品中,反映出什麼樣的故事和議題?

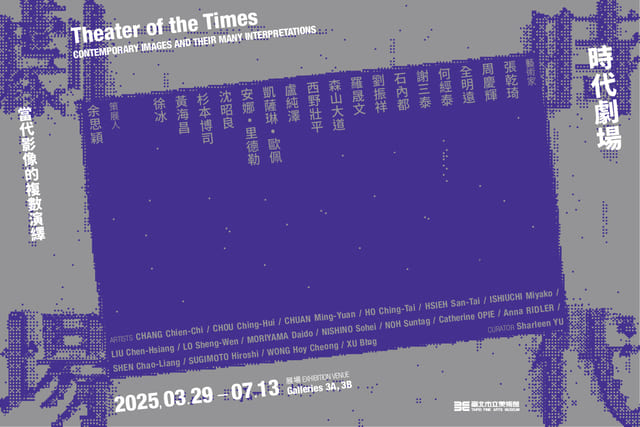

《時代劇場:當代影像的複數演繹》主視覺。

臺北市立美術館策展人余思穎推出《時代劇場:當代影像的複數演繹》,展中設立三大主題:〈隱形的主角〉、〈轉變與重生〉及〈視覺風景〉,隱喻影像內在所建構的時空演繹,解構影像紀錄所涵蓋的元素,探討創作者、照相機功能、攝影與時間、影像生產之間的關係。

內含杉本博司、石內都、盧純澤、何經泰、謝三泰、徐冰、周慶輝、沈昭良、黃海昌、劉振祥、張乾琦、凱薩琳.歐佩、森山大道、西野壯平、全明遠、安娜.里德勒、羅晟文之作品。透過17位藝術家的獨到眼光和攝影鏡頭,表達對瞬息萬變的科技時代的關注,作品內容自生活中的多元角度取材,宛如將種種時光中的記憶碎片投入萬花筒,在令人目不暇接的觀展過程中,賦予影像作品新時代的存在意義與價值。

影像後的歷史溯源

對於已經消亡的過去,藝術家通過采風收集殘留的事件碎片,透過影像重構只存在記憶中的畫面,對於當事人,是他們不會被遺忘的承諾;對於觀看者,則是自身與歷史建構連結的窗口。此處以杉本博司的《劇場》與《廢墟劇場》系列作為開端呼應主題,藉由長時間曝光捕捉劇院放映電影的全程,通過螢幕與觀眾席的光影對照,引領觀眾思考影像與觀看的本質。

杉本博司,《廢墟劇場:法國巴黎東京宮37號廳》,2013年,銀鹽相紙,42公分 × 54公分,東京都寫真美術館典藏。

影像敘事展現的觀點,不僅是當下,也透過定格一幕衝擊情緒的影像,引人深思畫面的前因後果,展中不僅記錄了戰爭的殘酷和無常,也展示了肩負歷史傷口的人們如何繼續前進、延續生活的現狀。如石內都《ひろしま / 廣島》系列,今年(2025年)是日本廣島原子彈爆炸八十周年,藝術家拍攝原爆受難者遺物,以溫潤光影捕捉逝者過去生活的遺跡。

石內都,《ひろしま/廣島》(#105 捐贈者:Nakajima, E.),2013 年,C-print,74 公分 × 108公分。圖像由藝術家及日本The Third Gallery Aya提供。

隨時間的腳步移動,被侵蝕的不僅是山河地貌,人文傳統也在日常的更迭中變化形貌,透過族群和血脈的聯繫,代代相傳或淹沒於歷史長河。藝術家何經泰的《百年不斷的人神之約:排灣族五年祭》以濕版攝影留下台東排灣族土坂部落跨越世代的祭典及人物身影,沒落的傳統儀式影像,不僅是時間的印記,更是深刻的文化延續與回聲。

何經泰,《百年不斷的人神之約:排灣族五年祭》,2018年,濕版攝影、基底材料鋁板,30公分 × 36.4公分。圖像由藝術家提供。

影像敘事的時代變遷

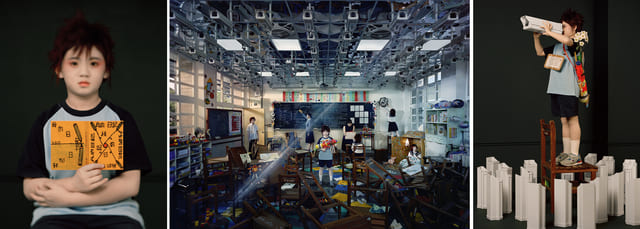

結束對過往的回顧,此處主題擔綱承先啟後的意義,聚焦於變化的過程,將範圍限定在特定領域,反映藝術家對現代社會各個面向的深入觀察。如周慶輝《應許之地:天使星》,其作品中流露對身心障礙兒童及其家庭的生命關懷,以編導式攝影構思畫面敘事,並運用三聯屏影像重構現實與想像融合的情境,呈現個別故事,建立身心障礙者與大眾相互理解和對話的橋樑。

周慶輝,《 應許之地:天使星之一》,2023年,噴墨輸出、物件、訪談,235公分 × 308.4公分;164.6公分 × 124.6公分 × 2件。圖像由藝術家提供。

解構視覺風景

在攝影器材和影像編輯手法如此豐富的現在,藝術家對於影像的處理也漸漸跳脫現實的框架,開始探索新的視角和畫面呈現。如森山大道在作品《記錄:台灣》中以直覺快速捕捉台灣街景的風貌,透過其創作手法中代表性的高反差、粗顆粒與傾斜失焦的黑白影像構圖,反映社會變遷與文化流動的歷程。

.jpg)

森山大道,《記錄:台灣》,2011年、2014年,數位輸出,100公分 × 150公分。圖像由藝術家、Akio Nagasawa及亞紀畫廊提供。

從自身所承載的文化出發,可以從中剖析人們對生老病死的態度變化,以及造成影響的因素,側面觀察一個民族的時代價值重心變遷。沈昭良《台灣綜藝團》的作品中囊括全台廟會慶典、婚喪場合中特有的表演團體,將台前幕後的黑白影像與霓虹舞台車空景並置,梳理表演與習俗的交融脈絡,反映台灣特有的庶民文化和儀式感。

沈昭良,《台灣綜藝團》,2005年至2023年,藝術微噴、影片,尺寸依場地而定。圖像由藝術家提供。

在捕捉現實中轉瞬即逝的動態之餘,也有人嘗試以人造畫面與寫實紀錄做對照,反映抽象的概念或難以言喻的表達。如凱薩琳.歐佩《現代主義者》,透過朋友扮演的社會邊緣人,拍攝縱火行為表演,以852張靜態影像組成影片,對應燒毀的現代主義建築新聞報導圖片,呈現反烏托邦和後末日世界敘事,以此反映當今全球動盪的環境、政治與社會議題。

凱薩琳.歐佩,《現代主義者》,2017年,影片,21分44秒。圖像由藝術家、洛杉磯Regen Projects畫廊及紐約、首爾、倫敦立木畫廊提供。

從對群體的觀察回到對個體生命的探討,藝術家以人為創作的形式建構誕生、成長直至凋零的過程,摸索機械與生命的聯繫。如安娜.里德勒《晝夜曲》透過AI生成模擬夜間綻放的花朵影像,調整每一個可控因素,藉由非生物的時間流速呈現生命的韻律,開展自然與數位影像融合的感知維度。

%E3%80%81%E8%87%AA%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E7%A8%8B%E5%BC%8F%E7%A2%BC%EF%BC%8C22%E5%88%86%E3%80%82%E5%9C%96%E5%83%8F%E7%94%B1%E8%97%9D%E8%A1%93%E5%AE%B6%E5%8F%8A%E6%9F%8F%E6%9E%97%E3%80%81%E7%A7%91%E9%9A%86Nagel%20Draxler%E7%95%AB%E5%BB%8A%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%80%82.jpg)

安娜.里德勒,《晝夜曲》,2024年,GAN生成錄像影片(mp4)、自定義程式碼,22分。圖像由藝術家及柏林、科隆Nagel Draxler畫廊提供。

通過與觀看者的互動,拓寬了藝術家創作的思維,每一個關於創作的新問題,都投向一個新的創作方向,在構想作品時,預設受眾來決定作品細節也是創作必經的過程。全明遠《時空膠囊—VR攝影計畫》站在百年後的視角,回顧現今的影像紀錄,採用虛擬實境整合技術,再現台灣著名的市集、觀光地標和大型活動的紀實影像,令觀眾通過頭戴顯示器,重構日常的觀看視角,進而探索過往與想像未來。

全明遠,《時空膠囊—VR攝影計畫》,2020年,VR裝置,尺寸依場地而定。圖像由藝術家提供。

《時代劇場:當代影像的複數演繹》

地點」臺北市立美術館 3A、3B展覽室

日期」2025年3月29日至7月13日

資料及圖片提供」臺北市立美術館

編輯」江瑜