Interior

351

莊普個展「遠方的吸引」

誠品畫廊12月舉辦國家文藝獎得主莊普的個展「遠方的吸引」。莊普是台灣當代藝術的代表人物,他以低限主義的精神理念為創作實踐至今,並專注於對物質性的試驗及探索,破除既定的框架,以理性和詩性兼具的語彙建立獨特的個人風格。 此次展覽首度展出他近兩年最新創作的平面和立體作品,還有一件矗立在松山文創園區內、高達近5公尺的立體作品《三竹節》。 關懷世界與生命的創作 有感於近年人們的生活受到疫情、戰爭等事件的影響,莊普在新作中傳達內在的感受。他透過創作回應外在事件,同時展現他對世界與生命的關懷面。 「這幾年,航太發展、戰爭等發生在外太空和其他國家的事件,因為資訊傳播的方式和速度改變,只要打開手機就能看到相關資訊和影片,讓我們對距離的感受縮短,好像就發生在我們身邊一樣,很遠又很近;然而,像疫情、土石流、選舉等真正發生在我們生活周遭的事情卻令人感覺遙遠,彷彿與我們無關,很近又很遠。」 畫作的詩意想像 這次展出的平面新作「遠方的吸引」系列,延續過往用一公分見方的印章、逐格蓋印出顏料和內容的標誌性手法,而其章印出的圖樣,看似像繪畫顏料滴流而下的狀態,又像戰爭砲擊四射的火花或施放的煙火,也像是電腦像素圖(pixel art)的馬賽克圖樣。 他以烏克蘭的城市為想像,為這系列作品取了敘述性的作品名稱,除了回應烏俄戰爭對世界的巨大影響,也賦予每幅畫作一個詩意的城市想像。 2021年創作的平面新作,則在原本的蓋印方章之外,加入了水墨工筆的手繪線條,雖然兩者都是機械性反覆操作的身體勞動,卻呈現出截然不同的興味。 由此延伸到戶外空間展出的《三竹節》,則是將火花四射的景象化為彎曲的立體線條,人們可穿梭其間,仰望觀看的同時也反思戰爭對生命及環境造成的衝擊。 更多內容請見>>>誠品畫廊 展覽資訊 展期」2022年12月3日至12月31日 地點」誠品生活松菸店 誠品畫廊(台灣110台北市信義區菸廠路88號B1) 開放時間」週二至週六11:00~19:00(日、一休館) 資料及圖片提供」誠品畫廊 編輯」歐陽青昀

Interior 350

北美館展覽「狂八〇:跨領域靈光出現的時代」於近日正式開幕,由北美館王俊傑、學者黃建宏共同策劃,主要聚焦在跨領域及自我啟蒙的台灣80年代,歷經3年前期研究、訪調和籌備,帶領大家探尋在當代政治社會背景下,視覺藝術、劇場、新電影、音樂、文學等各藝術領域,相互交織碰撞的文化現場,並以不同視角書寫敘事的多元可能。 展場一覽,展區「政治與禁忌」。 北美館館長暨策展人王俊傑表示:「重回台灣八〇,絕不僅僅是懷舊與回憶,而是從當代的角度回望歷史脈絡及其對我們的影響。」展覽以五個子題展開,包含「前衛與實驗」、「政治與禁忌」、「翻譯術語混種」、「在地、全球化與身分認同」以及「匯流與前進」,共計700餘件作品,從不同軸線重新梳理,紛雜且躁動的狂飆年代。伴隨展覽開幕,北美館亦在12月3、4日,舉辦國際論壇,邀請臺灣、新加坡、日本、中國、香港等1980年代跨領域學者、策展人、藝術家、作家等深入對談。 前衛與實驗 1980年代官方藝文館舍的建置,以及創作者們對機構的批判思考,展開這個時期創作的關鍵前提,本次展出館藏「陳幸婉《作品 8411》」、「賴純純《讚美詩》」、「莊普《顫動的線》」等得獎作品。另一方面,部分藝術家延展空間,如陳介人(陳界仁)展覽「息壤」,在毛胚空屋內展出裝置、繪畫、行為等複合媒材作品。同時再現林鉅、高重黎、陳界仁、王俊傑等部分作品及文獻檔案,重現實驗氛圍。 陳介人(陳界仁)展覽「息壤」,高重黎攝。 而林鉅及李銘盛則分別以《純繪畫實驗閉關九十天》、《李銘盛=藝術》等方式,將行為藝術表現於展場中。受到歐美前衛劇場影響,創作者紛紛從空間、表演方法、文本等面向進行實驗,突破傳統話劇形式,包括「蘭陵劇坊」、「河左岸劇團」等。 政治與禁忌 解嚴前後壓抑與開放並存的政治社會氛圍下,對言論自由的限制開始鬆動,如北美館「紅星事件」,藝術家李再鈐大型金屬雕塑《低限的無限》遭投書影射紅色五角星,館方經協議將原作從紅色改漆為銀色,當受到政治意識干涉藝術自由的輿論後,又將作品復原。各領域以新媒體挑戰禁忌,脫離單一的敘事方式,透過藝術表現,讓民主有更多的發聲方式。 李再鈐《低限的無限》,1983 年於北美館展出。 翻譯術與混種 在1980年代追求自由的政治氛圍下,中產階級品味的成形,使文化表現受到各種形式的「翻譯」影響。在各類新思潮及法治規範下,多元與在地文化進一步交融。展區由日本前衛舞踏表演團體「白虎社」,以及香港前衛實驗藝術團體「進念.二十面體」來台演出的相關紀錄開始,表演形式與題材,都刺激著當時台灣的實驗劇場。在視覺藝術的領域,北美館持續策劃引進「達達的世界」、「包浩斯1919-1933」等國際大展,呈現錄像、行為等多元型態,影響往後創作環境。 「白虎社」來臺演出,1986,阿部淳攝。 在地、全球化與身份認同 在與美國斷交及解嚴所造成的國際情勢下,人們透過踏訪、紀錄創作,重省政治、歷史及認同問題,並透過音樂突顯對於現實及民族認同間的各種矛盾,如「天水樂集」的作品充滿「中國」文化意象,卻又揉雜西洋搖滾、古典音樂和傳統戲曲等形式。台灣新電影浪潮則呈現不同於當時主流商業電影對於「真實」的顯影,像是《小畢的故事》、《兒子的大玩偶》、《戀戀風塵》等作品。 「電影合作社」成員吳念真、侯孝賢、楊德昌、陳國富、詹宏志合照,1988,劉振祥攝。 匯流與前進 1980年代的人事物彼此環環相扣,在沒有電腦與網路的時代,報紙副刊乘載著推動思潮的重要功能,如報導文學及紀實攝影的風行,以及透過文學獎挖掘文壇新秀。由於印刷技術門檻降低、閱讀人口增加等因素,在「黨禁」下,創辦雜誌成為集會結社的替代方案,《八十年代》、《美麗島》等「黨外」雜誌,呈現蓬勃景象。而開放式的展間設計,也重塑了當代聚會所的濃厚氛圍。 解嚴前後,臺灣社會議題與報導式雜誌出版。 全展以五種各具特色的色彩及氛圍方式,呈現當代文化藝術思想,並搭配歷史背景,訴說在創作上的突破創新和文化發展。 《狂八〇:跨領域靈光出現的時代》 時間」2022年12月3日至2023年2月26日 地點」臺北市立美術館 1A、1B展覽室 詳情請見展覽網站。 資料及圖片提供」臺北市立美術館 編輯」林靖諺

Interior 350

「2022年金點設計展」由知名策展團隊偶然設計操刀展覽及視覺設計,呼應今年頒獎典禮主題「THUMB-STOPPING CREATIVE」,象徵著好的美學及設計,能讓人在資訊量爆炸的當代,為其思維和創意「停下手指」,進而動身思考與沉浸感受。 金點設計展正式開展。 本次展覽將此主題概念具象化,讓展場化身為沉浸體驗設計的場所,偶然設計共同發起人曾令理表示,雖然今日我們隨時可透過網路快速獲取資訊,但也往往以手指取代了親臨探索與體驗,跳躍式的瀏覽更讓人少了時間的沉澱和積累,因此期待觀者能藉由實體展出,專注欣賞得獎設計的細節及背後巧思,感受每位設計師或創作者投注的時間與心力。 弧形展桌融入展場的漣漪意象。 取「指紋」意象,隱喻設計的發散 今年參展作品百花齊放,共精選百餘件當年度金點設計獎及金點概念設計獎得獎作品,在展出方式上也特別跳脫一般參賽類別,著重作品在實體空間中的感官體驗。 錯落有致的陳設,營造具層次感的觀展體驗。 從台灣設計館03展間入口處開始,可依序看到以「顏色」、「幾何」、「材質」為特質的作品分區呈現。如在「顏色」展區陳列由透明到色彩鮮明的作品,開啟觀者對於創作從醞釀到成形的過渡感知;「幾何」區展出不同幾何形式所構建的生活美學,展現設計工藝的極致追求;「材質」區則以單一材質的作品為主,專注欣賞材料紋理和不同的質地之美。 展覽精選百餘件得獎作品,細細觀看理解設計者思維。 隨著參觀動線移動,作品也逐漸由單一特性或功能的純粹,變得更加複雜,到了台灣設計館04展間「複合疊加」一區,則精選展出功能或組構繁複的作品,呈現設計創造力多重疊加的創意成果。 「複合疊加」區精選功能或組構繁複的作品,呈現設計力疊加的成果。 展場空間設計也別具巧思,延伸自設計師楊士慶操刀的典禮主視覺,將指紋概念轉化為一道道漣漪,透過地面圖像或一系列弧形展桌陳設,從入口處向場內遞進,就如同創意想法的層層發散,也象徵設計不斷向外擴散的影響力。 空間設計取指紋意象,象徵設計的發散力。 踏入展場、站在漣漪圖像的中心時,整體意象彷彿引發效應的瞬間,代表每位觀者與展覽本身產生的互動。 「創意疊加」區的黑板牆開放觀眾用粉筆繪畫,讓回應成為空間創作的一部分。 策展團隊也在展場空間末端規劃了「創意疊加」區域,特別設置一道黑板牆,開放觀眾用粉筆繪圖,讓這些回應成為展覽創作的一部分,而黑板較難完全擦拭乾淨的特性,也讓每次創作的痕跡得以持續疊加,隨時間共同累積出豐富的創意激盪。 2022金點設計展 日期」2022年11月29日至2023年3月26日 地點」台灣設計館03、04展間 資料及圖片提供」台灣設計研究院 撰文」陳映蓁

Interior 350

愛馬仕基金會在2022年末於「La Grande Place聖路易水晶博物館」推出新全新個展《蜂巢》,展出藝術家Lionel Sabatté之作,此展由基金會與森林之風藝術中心共同策劃。 愛馬仕基金會於2008年創立,致力於「傳播、創造、保護、鼓勵」四大行動主軸,並貫穿於各項專屬計畫之中,支持文化推展、環境保護。基金會每年都會在聖路易水晶博物館策劃展覽,以水晶工藝為稜鏡,進而探索當代藝術之可能,且每場主題展覽均邀請一間當地藝文機構與聖路易水晶工坊攜手推出,本次與法國東部摩茲省的森林之風當代藝術中心合作。 森林之風當代藝術中心位在摩茲省的中心地帶,是一處由森林田園環繞的村落群,25年來邀請當代藝術家進駐村莊,讓藝術創意與在地人文交織,創作出與土地深刻連結的作品。 駐村計劃重視在地元素,期許藝術家能感受自然風土的浸潤並汲取創作養分,因此受邀藝術家在駐村期間會借居於村民家中,並與當地工匠、志工共同創作,在貼近在地脈動的體驗與真實感觸中,孕育與環境共生的現地創作。迄今,駐村計畫已累積超過200件作品,近百件錯落於七條總長45公里的森林步道裡供民眾欣賞,在七條環狀步道路的觀賞過裡中,觀賞者能自由賞覽、浸潤於在地氣息,體驗一趟1至4小時的藝術之旅。 本次合作藝術家Lionel Sabatté,1975年出生於法國土魯斯,2003年畢業於巴黎國立高等藝術學院,現居巴黎與洛杉磯。創作主題圍繞著自然生態與物質隨時間轉化的歷程,他善於揉合異材質,作品超現實卻自具詩意,屢獲國際大獎肯定。 Lionel Sabatté 的全新個展《蜂巢》,創作概念源自為聖路易水晶博物館所規劃的參觀路線,他從深入觀察水晶工匠的工作律動獲得靈感,使用工坊現場收集的素材創作,聚焦於植被與蜜蜂,並用蜂巢隱喻聖路易水晶工坊裡辛勤的工匠。 森林之風藝術中心館長Pascal Yonet指出,Lionel Sabatté 熱衷探索生物世界和原材料的轉化應用,像是灰塵、灰燼、木炭、死皮或樹根。這些歷經數年收集而來的材料刻印著歲月痕跡,透過藝術家超乎想像的手法融合為藝術品,細膩古怪到令人不安,宛如一部海底生物、氧化昆蟲、熊與狼奇特共存的動物寓言。Sabatté 的創作橫跨繪畫、素描與雕塑,彼此如對話般互相承接呼應。他挖掘地底礦物、遊走動物王國,以詩意幽微甚至令人不安的作品調性,傳遞對於人類現況與人生在世的反思。 《蜂巢》每件作品都始於大自然:除了製作頂級水晶必備的礦物原料,雕塑也揉合了在地取得的自然元素,跳脫現實卻又似曾相識,神秘且誘人近觀猜想,細思這些與水晶繾綣的超自然造物。 Lionel Sabatté個展《蜂巢》 時間」自 2022年10月26日至2023年4月2日 地點」La Grande Place聖路易水晶博物館 資料及圖片提供」愛馬仕 編輯」Sumile

Interior 350

位於台灣東部的花蓮,擁有壯闊山海景觀、豐富的農漁產,以及天然礦脈。1960年,首條貫穿台灣東西部的中橫公路系統不僅創造了公路奇蹟,打開花蓮秀麗絕美的風景,同時也開鑿出聞名全球的大理石礦源;早在1970、1980年代,花蓮早因豐足礦脈而發展出令人驚艷的石材加工業,成為國際間石材商品出口重地,國內外馳名。 花蓮石材與工廠紀錄。 花蓮是白、灰、黑等的大理石和蛇紋岩的原產地,號稱「大理石王國」,全盛時期台灣有90%的石材加工廠在花蓮,不僅是建築石材的重要產地,其日用、藝品、雕刻工藝也頗具盛名。 花蓮石材與工廠紀錄。 不過,伴隨著世界經濟市場的轉變,以及環保意識的抬頭,近期的花蓮卻因產業蕭條而榮景不再,不只廠房冷清、職人外移,連石藝品都好似淪為過時的產物,備受冷落,花蓮石材產業的接班人們,必須正視轉型議題,思考產業鏈與在地化的品牌經營模式,如何保留職人工藝技法以及材質原有樣貌,讓石材產業重返大眾的日常? 花蓮石材與工廠紀錄。 當設計走入石材產業 T22設計振興地方產業計畫,是台灣設計研究院(TDRI)自2019年起策動以設計觀點切入台灣22個縣市的地方創生計畫,在歷經鶯歌、北投之後,2022年「T22花蓮」正式宣告地方品牌計畫在東台灣發芽,並在設計團隊、品牌通路、餐飲旅宿等多方業者跨產業、跨領域的合作下,開展出以「石材」為本,連結地方創生的嶄新觀點。 《磊Layer》特展。 T22花蓮除了以設計力打造出6組由「通路、製造、設計」三方聯名的石材生活物件外,更企圖將當地得天獨厚的天然礦脈資源視為產地發展及產業接班關鍵命題,以「工廠見學」的觀點,協助接班人們全面提升工廠的專業感,打造具專業和友善環境形象的採購遊程。本次參與工廠改造計畫的石材廠與設計公司分別為「高陽益實業×朱志康室內裝修設計」、「煌奇石業×草原市務所」、「棟隆企業×生活起物」、「同達大理石×NAKNAK那個空間」。 《磊Layer》特展。 「與石俱進」的產業積累 另外,花蓮縣文化局亦聯手T22花蓮,以《磊Layer-花蓮與石俱進的產業積累》石材特展,透過在地產業的發展沿革,以三大主題「花蓮石材產業概況介紹」、「重點加工技法」、「未來願景與運用創新」揭露石礦產業的豐富樣貌,期待引領石材品牌、石礦業者、消費通路與一般民眾,透過深入淺出的產業背景,策動激發台灣石材產業的更多可能性! 《磊Layer》特展。 《磊Layer》石材特展緊扣當前全球經濟轉變與環境意識的議題,由風格洗鍊專業的設計團隊NAKNAK策劃,細膩呈現出花蓮石材產業目前所面對的轉型課題、加工技術、產業創新等子題,深具產業發展的重要價值。 《磊Layer》特展。 而展館本身也同樣具地方設計上的實質意涵,這棟今年首度曝光的雙層磚造展覽空間「復興街55號×Hualien gallery」完工於1966年,曾為國軍後備指揮部軍官宿舍,在花蓮縣文化局的改造下,首場展覽就以花蓮石材作為主題,期待日後成為花蓮在地文化創意發展的重要基地。 《磊Layer》特展。 石材與觀光的相互串連 伴隨「T22花蓮」深入石材產業的過程,除了商品開發與工廠改造等企劃,更媒合全新開幕的花蓮人氣旅宿業者「丘丘‧森旅CHU Resort」,從地方共好的思維出發,靈活運用花蓮出產的蛇紋石,作為大廳公共區域、地坪、桌面、公區廁所、活動與工作坊、客房桌面、浴室檯面與地板等處的建材語彙,讓在地資源成為旅行途中「與石相伴」的難忘回憶,期待地方創生與產業創新能夠同步並進,讓在地文化能被更多人看見與理解! 「丘丘‧森旅」運用花蓮在地蛇紋石。 《磊Layer-花蓮與石俱進的產業積累》 日期」2022年11月17日至12月4日 地點」復興街55號×Hualien gallery(花蓮市復興街55號) 資料及圖片提供」台灣設計研究院 編輯」陳映蓁

Interior 349

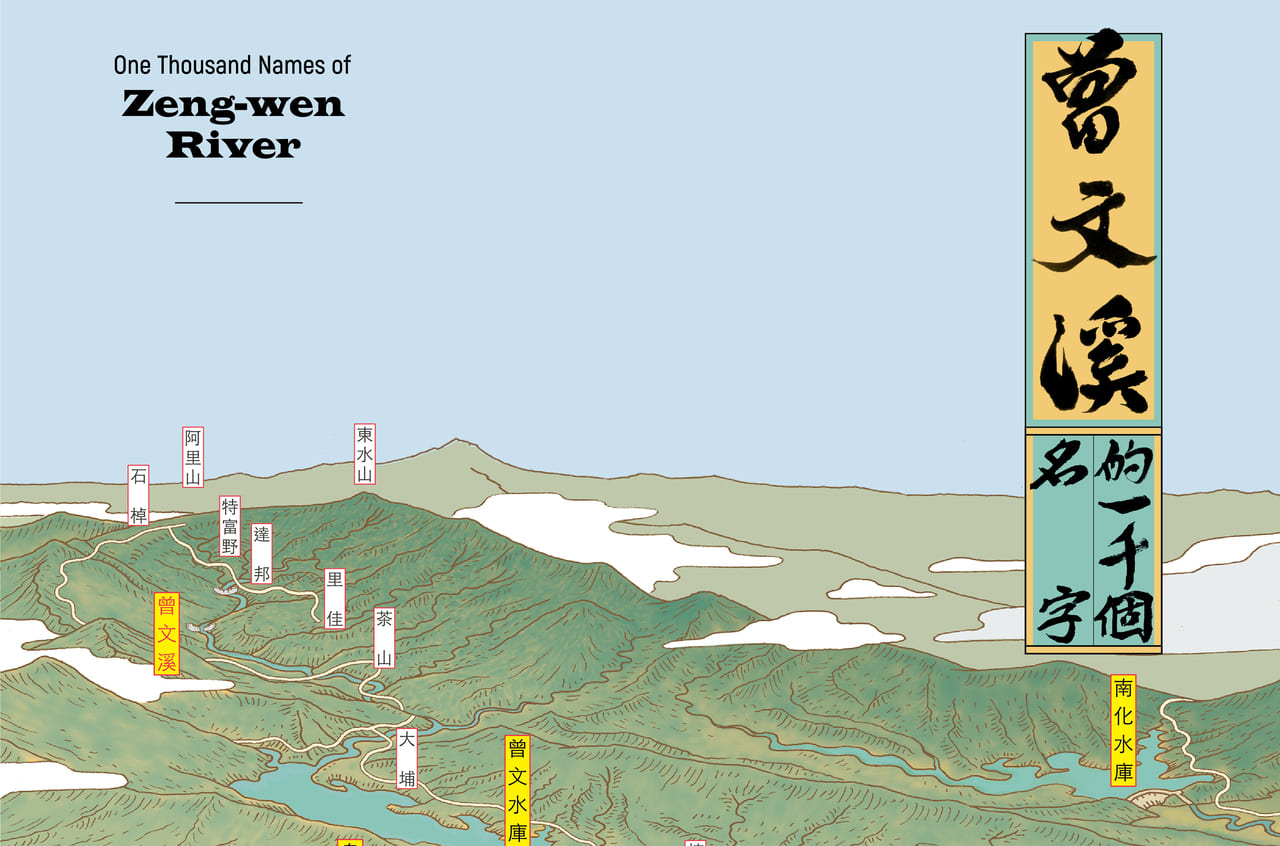

「2022 Mattauw大地藝術季:曾文溪的一千個名字」已正式開展!踏查與調研活動囊括曾文溪流域138公里,展覽地點包含總爺藝文中心、大隆田與渡拔地區,是台灣目前單一縣市幅員最遼闊的藝術季,更是首個聚焦溪流權益的藝術季,貫穿曾文溪沿線,打造超過60件藝術作品,並將舉辦多場文化探索體驗活動,期待觀者一起走入流域的生活紋理,看見曾文溪的人文地景故事。 以多元切點探索河流文化 流經嘉義、台南兩縣市的曾文溪,全長138公里,是台灣第四長的河流,上游自阿里山系的東水山、大埔、嘉南平原到台江出海,涵容四座水庫:曾文水庫、南化水庫、鏡面水庫、烏山頭水庫。2022年Mattauw大地藝術季以流域為標章,倡議新時代、人類世反省下的流域治理,將藝術視為中介,以上中下游的地文、水文、人文的溝通對話為目標,透過「獵人帶路」、「農人帶路」與「溪流帶路」的形式,穿梭在山林之間,以最輕柔的方式探討千百年來獨特的河流文化。 Mattauw大地藝術季總論展間。 歷經3年的長期踏查蹲點,進行水分子的倡議、藝術扎根教育、生態食農創意、流域文資再生四方面能量的媒合,跨越政府治理區隔,召喚公民參與,回應人類世極端型氣候下的「關鍵帶」問題,呈現生態藝術行動的積極方案。 總策展人龔卓軍集結了13位策展人,形成流域倡議的9大子計畫:小計畫、水計畫、竹計畫、影計畫、植計畫、土計畫、農計畫、聲計畫以及原計畫,企圖以當代藝術為捲動方法,以形構流域萬物的對話平台為目標。 總爺藝文中心 精彩作品 陳宣誠 / 流域竹造 竹構造系統如同一座山脈或岩石,因為水的流動而形成洞穴與縫隙,配置成為可以穿越、組裝,結合藝術家作品的流動場域,如同一個水文美術館;觀者能夠在場域中移動,從水文的視角理解水的流動關係。 廖昭豪 / 攔砂壩 曾文溪集水區上游與支流,自1979年共興建六個大型防砂壩,最顯著的影響是改變了河床,影響著河川的生物棲息地。藉由踏查攔砂壩與水泥設施,作為「攔砂壩」的數據建構樣本,作品於展場中既影響觀者的身體行動,也因發泡、紙漿等材質性,展期間易受風吹雨淋日曬產生變化及破損,部分還原攔砂壩現實的消耗過程。 南藝大B群 / 鵲 「鵲」是能帶來幸運的鳥類,也有相會之意。以極輕的風動構造系統,在樹梢間創造隨著風,優雅且緩慢起伏的空間姿態,呼應周遭的自然景色,讓參與的人們隨著拍動的翅膀,在樹林間穿梭遊玩。 陳昱榮 / 漫流之境 作品希望透過自然現象的視覺暫留,呈現光的流變與動態,將曖昧不明的心理狀態對應生命經驗與藝術創作之間的意義關係,以光在時間的逝去探索日常生活中的場域與記憶,讓我們重新反思災難、浩劫與自然的關係。 王文彥 / 逐流 曾文溪與支流就像綿密的樹根,深扎在大地的土壤中,滋養著台南這塊沃土。藝術家藉由觀察其河岸景觀、瀉湖生態,了解它的地景變化、水色的不同;跟隨鄒族漁獵、參與宗教請水等活動,看見沿著流域發展出的多元人文樣貌。 渡拔展區 精彩作品 康雅筑 / 泥毯#13-化碳化 概念來自官田區川文山林區內的桃花心木,紡錘形的果實成熟落果時,片羽狀的種子旋轉落下,如纖維紡線旋轉扭捻的過程般,延伸出孕育生命的路徑;採集社區的植物色彩與農廢材,經過植物染色與高溫碳化的方式轉化農廢材與自然素材;泥毯紋樣則取自仰望桃花心木林的場景,並邀請社區居民參與植物染絞纈暨碳繪工作坊,結合線繩、布、自然素材與碳化材等複合媒材構成現地裝置。 曾敏雄 / 樹之裘 曾文溪孕育出台南人強悍的生命力。「樹之裘」藉由樹的型態,光影以及取景,拍攝廣義流域中的百年榕樹,並轉換成生活中的體驗和感受,試圖進一步連結,同時展現強悍、固著的力量。 大隆田展區 精彩作品 安聖惠 / 療癒系列2 藉由作品與地景產生沉浸式的語法,樹林、水漥、鳥鳴、暖風,引領觀者在作品中休憩,繽紛的色彩代表著共享與感恩,純白則呼應大樹庇蔭著人類心靈的力量。順著起伏的織網往上走,仿如置身山林斜坡上,望向那片遼闊無窮景象。 伊祐・噶照 / 和大地撐起的家 樹根在土裡盤根交錯相互拉扯,讓土地變得堅硬穩固踏實,人們得以安定、快樂地在自然環境中奔跑呼吸。人與自然,本來就是一個有機體,共生共存不可分割,其內其外都是撐起家的結構和溫度,孕育新生命的誕生。 辛綺 / 沉水流光 「沉水流光」依著這片樹林,將樹與土地用螢光的線條加以連結,把大地轉化成光之河流,打造一座沉水的森林。沉沒的萬物都被螢光框現出來,展示「水」所凝固的時間,以及可以發掘的歷史。 集眾人之力,寫下藝術季新面貌 總策展人龔卓軍表示,期待透過藝術家與機構團體、組織、學校的合作及對話,爬梳調查曾文溪上中下游自然生態與人文環境,藉此回應全球環境受極端氣候影響的現況;除主題展覽、戶外藝術裝置外,更有食農教育體驗、農活體驗、大地運動會、創作工作坊、藝術展演、國際論壇等多元活動,攜手眾人的力量,一起寫下藝術季的新典範與高度。 2022Mattauw大地藝術季:曾文溪的一千個名字 日期」2022年10月15日至2023年1月29日 地點」總爺藝文中心、171市道沿線區域 資料及圖片提供」台南市文化局、宜東文化 撰文」陳映蓁

Interior 349

松山文創園區布局疫後戶外藝術旅遊體驗服務,自今年7月推出夜間試營運並舉辦「2022夏日松一下-夏喂咦!? Summer Festival」,打造台北嶄新的夜間文化體驗;緊接著年度最大的策展活動「2022原創基地節」亦於日前正式開展,以《來追我啊Play One》從玩、遊戲、玩遊戲及玩家的角度切入,探討遊戲與藝術的關係,深入討論社會結構關係與角色自辯的趣味性。 展現豐富的創意能量 為扶植原創、鼓勵創新性與實驗性,形塑松山文創園區為「台北市的原創基地」,「原創基地節」於2012年起開始策辦,至今累積超過100組原創作品參展。2019年首度走到戶外,以無圍牆美術館及賞遊地景藝術的方式,探索松菸古蹟場域。 今年主視覺則邀請以「字體設計」見長的設計師宋政傑操刀,從遊戲的概念出發,以帶有詼諧童趣的「Tube Guy」為主角,充分表現《來追我啊》的玩家態度;另外,更邀請12組藝術團隊現地創作,共打造16件藝術創作,並舉辦8場藝術講座,增顯藝術和文化的多樣性! 精彩藝術創作介紹 郭奕臣〈倖存者計畫〉 藝術家曾在2007年松山菸廠停止運作,松山文創園區尚未成立之前,以自製的探測車,拍攝許多珍貴的影像。此次作品的位置位於松菸大道連接辦公廳舍入口處、也是台北大巨蛋和園區的交界處,在這新舊共融的區域,以具有漂浮感的絲巾布呈現24幅巨大照片,搭配高6.5公尺的粗獷鷹架造型,帶領觀者走入時空迴廊,探尋菸廠時期的歲月。 陳萬仁〈歪腰一下〉 在製菸工廠長10公尺的通道天花板上,幻化出一個跳脫現實的光影景窗,投影人們各式各樣行走的姿態,彷彿日常卻顯奇幻的動態影像,藉由創造光影的視覺手法,擦拭真實和虛擬的界線,回應現代社會人際疏離卻又渴望親近的拉扯。 高德亮〈漫遊之所-曲線〉 以光學膜料與不同色光的結合,創造由空間、身體與裝置三者相互交織的觀看體驗。作品為長達7米的圓弧狀,位在人潮聚集的1號至2號倉庫之間,觀眾從廊道下方經過時,能因應位置和距離的不同,探索流動色彩,讓身體與環境共創獨有的想像。 蔡宜婷〈明日派對〉 在2至5號倉庫後月台,過去是運送菸草的月台,如今則為人潮往來的展覽聚會場所。藝術家在60米長的月台上掛上近700顆燈球,色彩隨著弧形陣列中流動漫延,猶如浪花般,形成浪漫燈海。觀眾可利用手機掃描QRcode,即可進入「派對調色盤」的互動APP,能依照自己的喜好調整燈球顏色和亮度,藉此與作品產生超過一百種的互動模式。 蔡潔莘〈彩虹雨〉 造型可愛的雲朵與動物或臥或躺,打造如同天堂般的彩虹雨村落。作品位於巴洛克花園以及鍋爐房旁的草地上,替園區注入充滿童趣的氛圍;藝術家透過單純的顏色之美,企圖喚回人們簡單、原初的感動,鼓勵大眾珍惜習以為常的微小事物。 風格職人市集「質本主義」 「松菸風格職人市集」,以「類策展」的形式,打造新型態五感市集體驗,10月30日前在北向製菸工廠,以《質本主義》為主題,嚴選30家台灣文創品牌、8大地方特色主題、2組藝術團隊現地創作、超過70位職人齊聚,打造綠色永續主題市集。 展場皆以友善環境、循環重複的媒材佈置,包括減少一次性木作、模組化鷹架結構和回收再利用等機制,呼應綠色永續的主軸。而整體空間則以「彈珠台」遊戲場概念作為發想,入口處的〈Boom!Game start〉藝術裝置,邀請參觀者穿越氣泡裝置,共同激盪創意。 此外,小智研發也於市集內打造〈環生珊瑚膠〉,利用回收塑膠垃圾,再製X-bone的LLDPE再生建材,搭建出獨特遊具,觀者彷彿穿梭在珊瑚礁中,以不同視角面對垃圾問題,並反思循環的意義。 2022原創基地節 日期」2022年10月21日至30日 地點」松山文創園區內 詳細活動內容請參考官網 資料及圖片提供」松山文創園區 編輯」陳映蓁

Interior 349

長期聚焦「未來議題」、「城市建築」、「當代藝術」三大領域的忠泰美術館,於10月15日推出兩檔全新實驗性展覽《感知現場─建築×藝術跨界展》,以及《現形記─高德亮創作展》。 《感知現場》策展人黃姍姍總監與藝術家王德瑜、建築師林柏陽首度跨界合作。 《感知現場─建築×藝術跨界展》由忠泰美術館總監黃姍姍擔任策展人,邀請藝術家王德瑜與建築師林柏陽首度跨界合作,將美術館空間化為一件作品,企圖解開長久以來被制約的既定參觀展覽行為,引領觀者實際以身體探索體驗,以自身感知來定義現場,企圖由人類最純粹的五感體驗出發,開啟展演型態更多元的討論。 《現形記─高德亮創作展》。藝術家高德亮。 《現形記─高德亮創作展》則為忠泰美術館長期藝術實踐計畫「奧夫塞計畫」的最新創作,邀請藝術家高德亮共同合作,捕捉環境內既有元素,將其提煉成為創作者的觀點,觀眾透過作品切換視角,探尋城市與生活中的無形邊界。 《感知現場》:摒除大量資訊,強調純粹感官探索 第一次打開館內天井空間,建造可步登的天井樓梯。 《感知現場》為美術館首度挑戰建築與藝術的跨界企劃。黃姍姍總監提到:「感知,是一種看不見卻真實存在並難以言喻的感受與察覺,超越慣常的文字語言與知識體系」,藝術家王德瑜和建築師林柏陽以忠泰美術館的空間為基礎,從截然不同的思考角度與創作語彙,進行長期的互動及對話,以「空間」與「感知」為創作關鍵詞,共同創造突破既定框架的新場域。 打破既定框架,觀者透過自己的身體探索美術館空間。 從觀展動線、空間呈現甚至是樓梯、葉片設計,都是藝術家、建築師共同討論後的創作。 不需要閱讀大量文字資訊,沒有任何理論的限制,也沒有單一標準的解釋,觀者只需穿梭於展場中,藉由自己的身體,感知光與影、聲響與寧靜、堅硬與柔軟,在不斷變化的動態關係中,思考存在的狀態或形式的可能性。 為提供觀眾喚醒感知的最佳環境,《感知現場》展場將開啟容留人數限制,並以預約制(https://reurl.cc/O4KYMR)進行,展期至2023年2月12日止。 《現形記》:將視覺體驗實體化,看見藝術家眼中的世界 「奧夫塞計畫Off-Site Project」是忠泰美術館策劃主辦的長期藝術實踐計畫,邀請不同的創作者離開美術館既定的場域創作,於非典型的展演現場來詮釋「Off」的定義。 今年邀請到具建築背景的新銳藝術家高德亮合作,自10月15日起至2023年10月15日止(戶外展品展至2023年2月12日),推出《現形記─高德亮創作展》,藝術家擅長剖析空間布局和元素,並將自身體驗提煉為創作媒材;本次展覽聚焦討論美術館鄰近場域「周邊公園戶外區域」、「忠泰企業總部大廳」,發展出兩件全新現地創作《圖針》(Pin)、《游移之所》(Roaming)。 位在瑠公圳公園中的《圖針》。 《圖針》以鮮亮的「線索」形象,穿梭於瑠公圳公園一隅,高德亮透過身體實際的移動和觀察,在綠意盎然的樹叢間偶然發現一道筆直狹縫,與有機環境形成鮮明對比;利用宛如螢光筆標計劃破公園虛空的作品,引導觀者切換日常觀察視角,讓都市縫隙成為充滿想像力的場所。 擷取特殊膜料的光學特性,製成《游移之所》。 《游移之所》則以「忠泰企業大廳」作為創作基地,相較於公園的公共性,企業大廳的性質介於公/私領域之間,藝術家以特殊膜料的光學特性與人的行動路徑,構成探討領域界線的作品。作品巧妙地設置於一般觀眾可進入和僅限企業員工可進入的區域,光譜會因不同的角色,以及使用空間的移動路徑,而存在著某些可見及不可見的邊界,讓整個場域就像是一座可被閱讀的大型裝置。 資料及圖片提供」忠泰美術館 撰文」陳映蓁

Interior 348

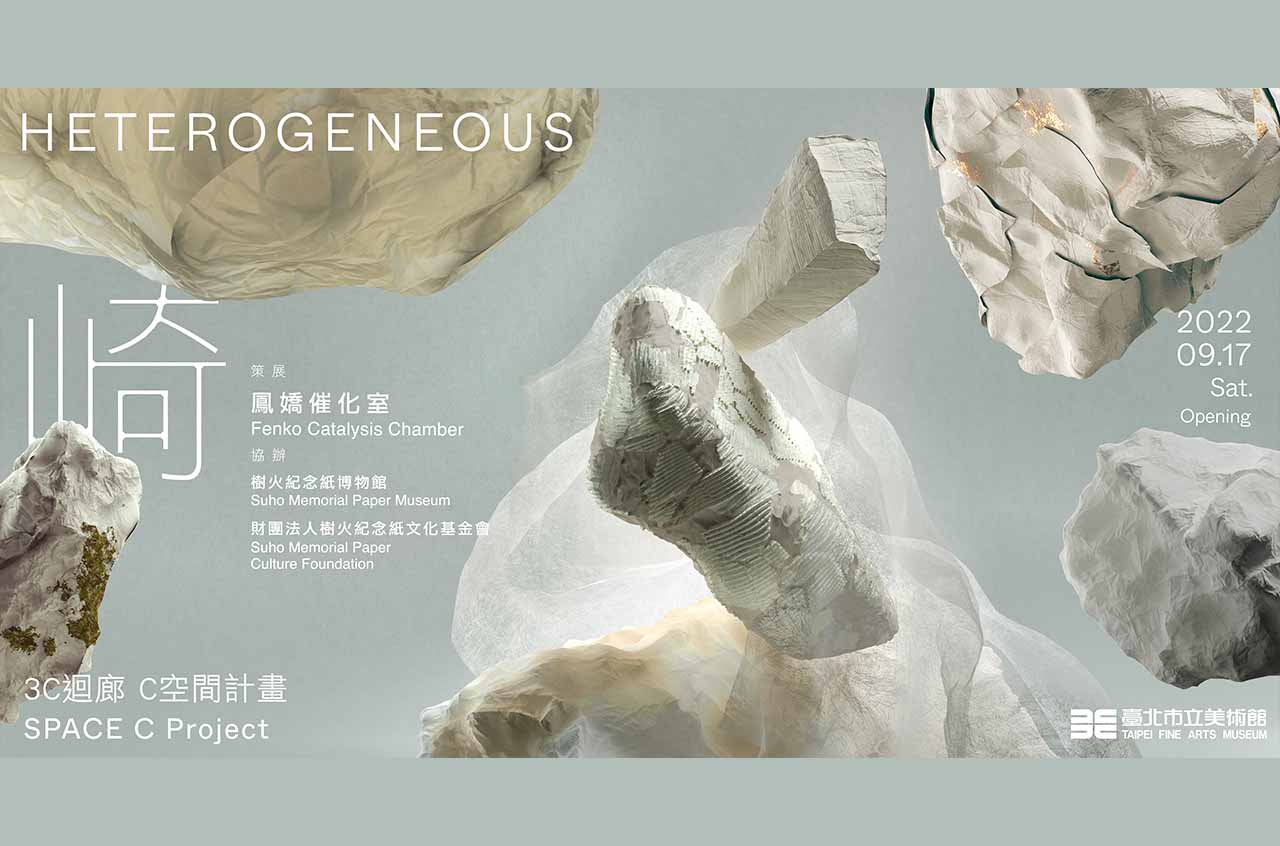

3C迴廊坐落於北美館3樓大廳的挑高樓層,是展場與展場之間的交會中介空間,以往邀請單一藝術家進行現地製作。今年首次與樹火紀念紙博物館合作,委請FENKO鳳嬌催化室策劃,呈現全新年度計畫「崎 Heterogeneous」。 針對空間通透、開放、流動的場域特性,以山中奇景為主題,現地製作一處可隨意穿繞、漫步、探訪的奇山異域,邀請觀者潛入未知的崎嶇道路,進行一趟「紙」幻境的體驗。 「山」和「奇」的意象轉化 「崎」具山路不平、不易行走的意涵,文字拆解後的「山」和「奇」卻延伸出幻境的意象。 鳳嬌催化室根據3C迴廊走向,依序規劃「山徑」、「飄浮之境」、「流光」三個主題,將紙材幻化為自然萬物,小則如土壤、苔蘚、岩層,大則如山壁、巨石,在視覺縮放的過程中展現自然與文明的抽象意涵。 北美館 3C 迴廊計畫:鳳嬌催化室「崎 Heterogeneous」展場照,臺北市立美術館提供。 另一方面,紙材的透光性反映空間與量體的虛實,而其具輕盈的物理性翻轉原本仿造對象的厚重感,此刻山景似重若輕,於自然和人造物間建立一個殊異的平行時空,觀者宛如行走於異域夢境,隨著當下環境光影的引領、暗示,往返現實與心靈層面,營造全新的身體感受。 北美館 3C 迴廊計畫:鳳嬌催化室「崎 Heterogeneous」展場照,臺北市立美術館提供。 「紙」為材亦為介面 「紙」作為材料,亦為空間的結構與溝通的介面而存在;它既是平面的,也可以獨立成為立體雕塑物件。 北美館 3C 迴廊計畫:鳳嬌催化室「崎 Heterogeneous」展場照(局部),臺北市立美術館提供。 觀者透過「紙」引、或者丟掉「紙」引,置身其中──一個由紙與複合媒材所建構的空間,包含各種紙材纖維的獨特性與大幅度紙張形塑空間的流動感。當光注入紙的纖維交織的孔隙,內外層層穿越室內氣流與紙的堆疊,瞬息萬變,展現了自然溫潤幻化的光影。 北美館 3C 迴廊計畫:鳳嬌催化室「崎 Heterogeneous」展場照,臺北市立美術館提供。 鳳嬌催化室總監李依耘表示:「我們欣賞紙的藝術性的同時,也會留意到自身與它共振的頻率,進而意識到紙張就是對世界的提問:提問自身和紙的關係為何?自然與文明的發展如何共生、交融、平衡共存?」 北美館 3C 迴廊計畫:鳳嬌催化室「崎 Heterogeneous」展場照,鳳嬌催化室提供,汪德範攝影。 策展團隊試圖多樣探尋、挑戰紙材,和劇場服裝設計師李育昇、書畫修復師林煥盛、燈光設計江佶洋等跨界合作,以其擅長於紙的再造和重塑技藝,結合如染、揉、撕、摺、塑、畫、裱、曬、壓等工法所衍生的非均質(heterogeneous)創作語彙,運用材質多層次的堆疊、組合和變化重構空間語序。 北美館 3C 迴廊計畫:鳳嬌催化室「崎 Heterogeneous」展場照(局部),臺北市立美術館提供。 本年度3C空間計畫「崎 Heterogeneous」展覽期間將不定期推出與紙材相關的講座、工作坊等活動,相關資訊請至>>臺北市立美術館官網查詢。 北美館 3C 迴廊計畫:鳳嬌催化室「崎 Heterogeneous」展場照,臺北市立美術館提供。 展覽資訊 展期」2022年9月17日起 地點」臺北市立美術館3C迴廊 資料及圖片提供」臺北市立美術館 編輯」歐陽青昀

Interior 348

誠品畫廊為紀念藝術家司徒強逝世11年,策劃「湊細路:阿強同佢既紐約老友記」展覽,除了展出司徒強的作品,還邀集7位台灣藝術家:陳擎耀、邱昭財、黃海欣、黃彥穎、蘇匯宇、曹良賓、姚瑞中等共同展出,向這位浪漫真摯的前輩致敬,也透過作品述說記憶中司徒強的其人其事。 東方式的浪漫風格 司徒強1948年生於廣東,1973年國立台灣師範大學美術系畢業後赴美,2011年卒於紐約。司徒強原本學習中國嶺南派的水墨畫,赴美期間恭逢「照相寫實主義」盛行,他以超級寫實技法和普普藝術的觀念突破當時的創作瓶頸,對「寫實」的要求不只「形似」、更要「質似」。 以此為基礎,1980年代創造力迸發的司徒強利用畫筆、噴槍作畫,也將枯葉、羽毛、燈泡、信封等日常物件帶入畫面一隅,此後,出現頻率最高的玫瑰成為司徒強的代表符號。在晚期畫作裡,銀河、星雲、光等是常見主題,藉由融合、精煉後的東、西方藝術技法及美學思維,傳達出如古典文學般深刻的意境。 「到紐約就找司徒強」 司徒強在紐約Soho的工作室,是台灣藝術家到紐約必訪之處,司徒強總是熱情接待,不吝協助和提攜後進,所以「到紐約就找司徒強」成為藝術界廣為流傳的佳話。 這次邀集的藝術家當中,有多位和他建立忘年情誼。展覽命名為「湊細路:阿強同佢既紐約老友記」,用的是司徒強的廣東腔口吻:「湊細路」是廣東話的帶小朋友之意,「老友記」指的是一起廝混的死黨們,在這群後生晚輩心中,「強哥」就像親切的兄長,給予他們在異地生活及創作上如明燈般的指引與承襲。 以各自的創作語彙,道出思念 這次共同展出的7位台灣藝術家,有人在司徒強於國立臺北藝術大學擔任駐校藝術家期間,曾受教於他;有人是在紐約駐村期間結識這位「教科書級」的藝壇前輩,過去未曾有機會和司徒強一起展覽,這次展出可說是別具意義。 姚瑞中的《天龍(國)八部:司徒仙人開示圖》道盡對強哥的思念;黃彥穎的《習作2017盡頭之後》用剩餘的油畫顏料畫了一幅久違的靜物畫;黃海欣的《One of Those New York Nights》描繪大家群聚在強哥工作室嬉鬧的情景;蘇匯宇的《使蒂諾斯家庭實境秀:午夜時段》隱含兩人同為失眠所苦的私密記憶。他們透過作品表達懷念之意。 曹良賓的《細路拼湊》將司徒強為繪畫創作拍攝的照片以及攝影印樣和他的影像創作結合;邱昭財的《發條時間:上下》隱喻司徒強單純的創作及生活宛如發條迴圈;陳擎耀的《Papatzul, 蘇活(“I 愛 NY”系列)》拍攝地點即在鄰近司徒強工作室的餐廳。他們透過作品記錄與司徒強相關之事。更多內容請見>>誠品畫廊 展覽資訊 展期」2022年10月1日至10月29日 地點」誠品生活松菸店 誠品畫廊(台灣110台北市信義區菸廠路88號B1) 開放時間」週二至週六11:00~19:00(日、一休館) 資料及圖片提供」誠品畫廊 編輯」歐陽青昀